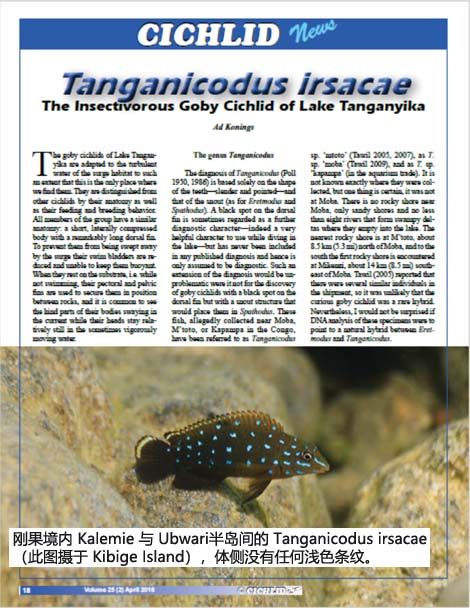

坦噶尼喀湖的食虫性虾虎慈鲷:Tanganicodus irsacae(尖嘴狐狸)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2016年第2期) 作者:AD-Konings 日期:2025-02-03

|

|

(翻译:ChatGPT-4o)

坦噶尼喀湖的虾虎慈鲷高度适应了浪涌栖息地湍急的水流,以至于只能这种环境中发现它们。它们的解剖特征以及摄食和繁殖行为都与其他慈鲷不同。本群所有成员具有相似的体态:短小、侧扁的身体以及特别长的背鳍。为了避免被强烈水流冲走,它们的鳔已退化,无法提供浮力。当它们停留在基底上(也就是不游动时),会使用胸鳍和腹鳍将自己固定在岩石之间——常常能看到它们身体的后半部随水流摆动,而头部在有时极其汹涌的水中却相对稳定。

Tanganicodus 属

Poll(1950, 1986年)对 Tanganicodus 属的界定仅基于牙齿形状——细长而尖锐——以及吻部(与 Eretmodus、Spathodus 相似)的形态。有时人们认为背鳍上有一个黑斑也是一个可供鉴别的特征——在湖中潜水时,这确实是非常有用的标记,但它从未正式写入任何已发表的鉴定标准中,因此只能被视为推测性的诊断特征。若将这一特征纳入正式的鉴定标准,本来也无可厚非;问题在于曾发现一些背鳍上带有黑斑的虾虎慈鲷,其吻部结构却应被归入 Spathodus。这些慈鲷据称采集自刚果的 Moba、M'toto 或 Kapampa 附近,被分别称为 Tanganicodus sp. 'mtoto'(Tawil 2005, 2007)、T. sp. 'moba'(Tawil 2009)或在水族贸易中称为 T. sp. 'kapampa'。目前尚不清楚它们的确切采集地点,但可以肯定的是它们不是在 Moba 采集的。Moba 附近没有岩岸,只有沙质湖岸和多达8条河流在入湖处形成的沼泽三角洲。最近的岩岸在 Moba 以北约8.5公里(5.3英里)的 M'toto,以及 Moba 东南约14公里(8.5英里)的 Mikenzi。Tawil(2005)提到,当时发货的鱼中有几条类似个体,因此那条怪异的虾虎慈鲷不太可能只是罕见的杂交种。然而,我不会惊讶若将来对这些标本进行 DNA 分析后,发现它们很可能是 Eretmodus 与 Tanganicodus 的自然杂交后代。

Van Steenberge 等(2011)报告在 Mugayo 北部(位于 Mpala 和 Kitumba 之间)采集到 Tanganicodus irsacae,但随后对3个样本的检查发现,其中两条较大个体的牙齿更接近 Spathodus,第三条幼鱼则因牙齿尚未发育完全而无法确定(Maarten van Steenberge,pers. comm.)。这些样本在野外记录时被标记为 Tanganicodus,可能是因为背鳍上带有黑斑。此后在该区域没有更多关于 Tanganicodus 的报告。我个人认为,所谓的 “Tanganicodus Mtoto” 更可能只是 S. erythrodon 的一个地理变异,恰好带有背鳍黑斑。在形态学上,该“形态”与 S. erythrodon 的正模标本并无差异(Maarten van Steenberge,pers. comm.),唯一不同的就是背鳍上的黑斑。如果仅仅因为有背鳍黑斑就将其视为 Tanganicodus 一员,这种做法并不妥当;若要归入该属,须具备细长尖锐的牙齿和狭窄的吻部。

地理变种

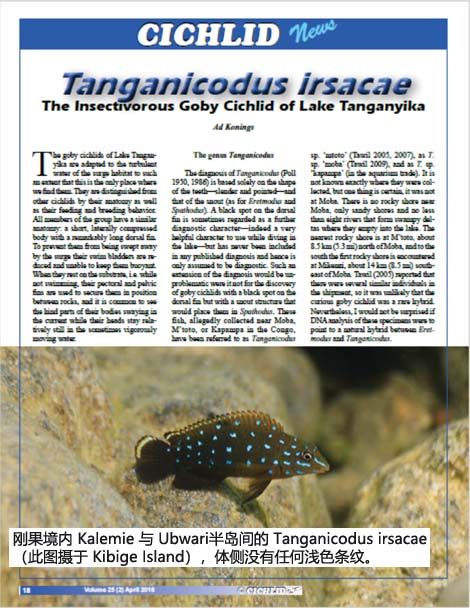

Tanganicodus 的分布范围很广,遍布湖泊北部三分之二的多个区域。模式产地(该湖最北端的 Uvira)种群在背鳍边缘处带有一个黑斑,身体下半部的垂直条纹清晰可见,而上半部的条纹非常淡或几乎没有。在更南边、Karamba角与 Kavala群岛之间的种群,背鳍边缘也有黑斑,但缺乏垂直条纹。Tawil(2005)将这一地理变异视为不同物种,称为 T. sp. 'Kavala',因为它很容易与其他具有体侧垂直条纹的已知“形态”区分开来。目前,Ubwari半岛以南的这个 “Kavala形态” 被 Kasimia湾 区域隔开,与北方形态种群处于地理隔离状态,我们可以推测现在两者之间没有个体交流。然而,若想假设 Kavala 种群已经进化成一个不再与北方变异杂交的新物种,并在未来湖水位下降时(导致地理屏障消失)依旧完全隔离,那未免过于牵强。我认为,Tanganicodus 在湖中很多地方甚至与 Eretmodus 也发生过杂交,可能产生了我们如今归为 Spathodus 的一些“形态”。

在 Malagarasi河 以北的 T. irsacae 同样拥有背鳍黑斑,但位置在硬棘鳍段而非软条段,约位于鳍的中部。我在所有 T. irsacae 种群中都观察到了背鳍黑斑,只不过在 Malagarasi 以南的种群中并不明显。最北端的种群背鳍斑点更明显,而且大致位于背鳍边缘;而在 Mahale山脉沿线种群的个体中,背鳍下方有4个斑点,与第4到第7条垂直条纹重合。有意思的是,Rüber 等(1999)以及 Rüber & Adams(2001)基于线粒体DNA的分析发现,Kavala形态与 Mahale形态属于同一个系统发育分支,即在某个时间点它们拥有同一个雌性祖先(线粒体DNA 由母系遗传)。我个人认为,线粒体DNA 的签标并不能说明太多关于物种形成的信息,但至少说明这些种群曾在历史上是一体的。如果将 Kavala 形态视为不同物种,那么根据同样的逻辑,Malagarasi河 与 Mpimbwe角 之间的 Tanganicodus 形态也应被视为另一个独立物种。在上述研究中,被分析的 Tanganicodus 种群分属于4个不同的分支;“强调分化”的人也许会认为它们是4个不同物种,但这些分支的线粒体DNA 签标与 Eretmodus 和 Spathodus 的一些物种是共享的,这表明我们所面对的是一个物种混合体,且过去的杂交已经模糊了相关物种的形态边界。

在刚果境内最南端的 T. irsacae 种群出现在 Kapampa,位于 Korosha 和 Kamakonde 之间(Rüber 等 2001)。它与其他种群相隔离,所以也就不足为奇,其在系统发育上被归入不同的分支(Rüber 等 1999, 2001),但该分支与当地形态的 E. cyanostictus 共享。在 Kapampa 种群中,体侧仍有明显的垂直条纹,背鳍上的斑点则往往与两条或更多的垂直条纹相连,类似于 Mahale 形态的情况。另外,Kapampa 形态还具有鲜明特点:身体下半部为竖向延伸的蓝色条纹,而其他变异仅有蓝色斑点。

生活习性

不同的虾虎慈鲷在取食上各具特化特征,尽管所有物种都从环境中的碎石和岩石表面摄食藻类及微生物层(即 aufwuchs)。在这层藻膜里,很多小型无脊椎动物(例如甲壳类、螨虫,以及昆虫及其幼体)栖息并取食;Tanganicodus irsacae 就专门捕食这类小型无脊椎动物。乍看之下,T. irsacae 与其他虾虎慈鲷相似,但它有更尖的吻部和细长尖锐的牙齿,能从基底的微小缝隙中精准地钳取无脊椎动物。

T. irsacae 是这些虾虎慈鲷中体型最小的:雄鱼体长约6.5厘米(2.5英寸),雌鱼约5.5厘米(2.2英寸)。它的主要食物是在基底上钳取的无脊椎动物。其消化道长度约为鱼体总长的1.5倍到2倍。对消化道内容物的分析还发现其中有丝状藻类,可能是在摄食无脊椎动物时连同食物一起吞下的(Poll 1956)。

T. irsacae 属于双亲口孵。雌雄在体色花纹上几乎没有差别,但雌鱼体型略小。此类双亲形成配对并通常“终生为伴”,对口孵类慈鲷来说极为罕见。它们会共同防卫一片领地,雄鱼与雌鱼都会驱赶(体型较小的)入侵者,但最主要的攻击对象还是同种个体。

产卵通常在水平或略倾斜的岩石表面,一次约产下20枚卵。雌鱼最初孵卵及鱼苗约10~14天,直到鱼苗长到约8~10毫米(0.31~0.39英寸),雄鱼则全程在雌鱼身边。到这段时期结束时,雌鱼会再次试图吸引雄鱼,要提前好几天示意让雄鱼知道可以“接管”幼鱼了,但雄鱼往往要过一段时间才真正接过(Steinegger & Taborsky 2007)。最初看起来就像它们又要再度产卵:雌雄双方再次积极驱赶入侵者。当它们选定“交接地点”后,雌鱼开始抖动头部,一次释放一条幼鱼,雄鱼则小心地将其衔入口中。此时雄鱼已十分清楚正在发生的事,焦急地半张着嘴等待。当所有幼鱼都转移到雄鱼口中后,雄鱼会继续口孵大约7~8天。在整个口孵期间,雌雄始终相伴,而正进行口孵的亲鱼不会进食。

|

|