所有马拉维 haplochromines 的祖先

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2016年第1期)

(翻译:ChatGPT-4o)

1935 年,Ethelwynn Trewavas 发表了一篇综述,对当时已知分布于马拉维湖的 175 种慈鲷进行了描述。在这篇综述中,她将其中 101 种归入 Haplochromis 属,并把 Haplochromis(=Astatotilapia)callipterus 从其他物种中分离出来,理由是它“尾鳍呈圆形,仅在基部具备鳞片”。据 Trewavas 所述,其余马拉维 Haplochromis(依 Regan 1922 的定义)则具有“截形或微凹形的尾部,成年鱼的尾部似乎总是几乎完全被小鳞片覆盖”的特征。Trewavas 还提到,A. calliptera 与来自南非的 A. moffati(即 Pseudocrenilabrus philander)关系密切。1949 年,Trewavas 假设 A. calliptera 可能是马拉维 haplochromines 的祖先。

在其他文献中也曾提出 A. calliptera 是所有马拉维 haplochromines 祖先的观点,其中一个重要例子出自 Fryer 与 Iles(1972:478):“……Haplochromis callipterus……它无论是否真正扮演祖先角色,都具有与祖先相似的特征。” 虽然这些特征未被直接列举,但事实是:A. calliptera 是马拉维湖中少数也分布于周边河流的物种之一,常生活于浅水区,常见于河口附近,咽部牙齿形态多变,并且能够耐受水质和浊度的大幅波动,这使得它成为一种“全能型”物种,能适应遇到的各种环境。这种特性,正是一个庞大物种群祖先所应具备的。1993 年,Meyer 利用线粒体 DNA 分析声称,A. calliptera “……可能代表了祖先种群。”

然而,同年 Lippitsch 提出了不同意见。她研究了慈鲷的鳞片形态,发现所有生活在河流中的 Astatotilapia 的鳞片都具有一种独特的颗粒状结构,这一结构同样存在于 A. burtoni 和 A. calliptera 的鳞片上;但她检验的其他马拉维 haplochromines 均不具备这一特征,因此她认为马拉维 haplochromine 物种群可能并非源自 Astatotilapia。

这种在线粒体 DNA 与核 DNA 分析中 A. calliptera 位置不同的现象,可以用所谓的基因渗入(introgression)来解释。也就是说,在过去 A. calliptera 可能与其他马拉维 haplochromines 杂交,从而使得杂交中母本的线粒体 DNA 被引入到 A. calliptera 系列中;而生活在湖外的 A. calliptera 则几乎不可能经历这种基因渗入,因为几乎所有马拉维 haplochromines 都是湖内特有的。Joyce 等人提出了一个可能的情景来解释他们的结果:“……两个不同的 Astatotilapia 系列侵入了马拉维湖。其中一个入侵的线粒体特征仍保留在马拉维湖 A. calliptera 系列中;如果 Astatotilapia 物种最初创立了马拉维湖的物种群,那么这一特征随后在马拉维湖其他物种中已丢失或无法检测到。而第二个‘东部’ Astatotilapia 的线粒体 DNA 系列则在河流中存活下来(即湖外)……”

因此,直到最近,A. calliptera 是否真的是所有马拉维 haplochromines 祖先仍存在争议,因为最新结果(Joyce 等人 2011)将他们所研究的所有 A. calliptera 形态置于与其他马拉维 haplochromines 互为姐妹群的地位。人们还曾认为,如果 A. calliptera 是祖先,它很可能是从南方侵入到正在形成中的湖泊。原因在于它目前主要分布在南部和东部的河流中;其分布最南可达莫桑比克南部的 Save 河,最东可达坦桑尼亚东部的 Chidya 湖,靠近 Ruvuma 河口(该河构成坦桑尼亚与莫桑比克的边界)流入印度洋。但令人惊讶的是,这些观点似乎均不正确。

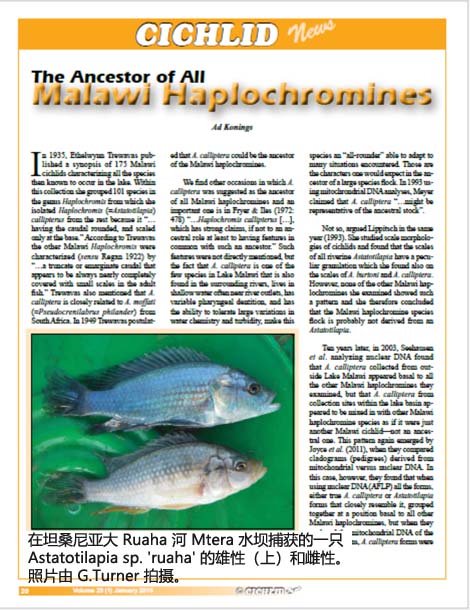

Genner 等人对这一发现给出的解释非常合理。几百万年前,大 Ruaha 河曾远比现在更为宽广,其发源地正位于现今马拉维湖所在的区域。Kipengere 山脉的抬升截断了大 Ruaha 河的上游水流,这一被截断的河段自此形成了马拉维湖,据估计马拉维湖始于约 860 万年前,但直到约 450 万年前才具备深水条件(Delvaux 1995)。随着时间推移,Ruaha 型 Astatotilapia 演化成了我们今天所知的马拉维物种群,其中包括显然起源于马拉维湖的 A. calliptera。此后,A. calliptera 逃逸至周边河流,并获得了目前广泛的分布。

Genner 等人(2015)还引用了 Stewart 与 Murray(2013)的一项研究,该研究发现,在马拉维湖 Chilwondo 层床中出土的距今 2 至 3.75 百万年的裂谷鱼化石,与 Ruaha 河的鱼类最为接近,而不是与湖南赞比西河的鱼类相似。这进一步证实了马拉维湖物种群起源于 Ruaha 河的结论。

Genner 等人(2015)估计,马拉维物种群与 Ruaha Astatotilapia 分化出共同祖先的时间大约在 150 万到 280 万年前。这应当发生在一个极端干旱的时期之前,即 100 万到 160 万年前,当时马拉维湖几乎完全干涸(Delvaux 1995)。此外,他们认为 A. calliptera 是在湖中极低水位之后从 Ruaha 祖先中分化出来的,其年龄估计在 60 万到 160 万年之间。这或许能解释为什么 A. calliptera 看起来比其他一些马拉维 haplochromines(例如 Copadichromis virginalis 或 Diplotaxodon 属;Joyce 等人 2011;Genner 等人 2015)更年轻。后者可能在极端干旱之前就已从 Ruaha 祖先中分化出来,并在大幅缩小的湖中幸存下来,尽管大多数估计认为当前马拉维物种群的年龄约为 120 万年。

参考文献

--Delvaux, D. 1995. Age of Lake Malawi (Nyasa) and water level fluctuations. MuséeRoyal de l'Afrique Centrale Tervuren (Belgium). Département de Géologie et Minéralogie. Rapport Annuel, 1993-1994: 99-108.

--Fryer, G. &T.D. Iles 1972. The Cichlid Fishes of the Great Lakes of Africa. Oliver & Boyd, Edinburgh. pp 1-641.

--Genner, M., B.P. Ngatunga, S. Mzighani, A. Smith, & G.F. Turner. 2015. Geographical ancestry of Lake Malawi's cichlid fish diversity. Biology Letters, 11(6): 1-12.

--Joyce, D.A., D.H. Lunt, M.J. Genner, G.F.Turner, R. Bills, & O. Seehausen 2011. Repeated colonization and hybridization characterise the Lake Malawi cichlid fish species flock. Current Biology, 21(3): 108-109.

--Lippitsch, E. 1993. Aphyletic study on lacustrine haplochromine fishes (Perciformes, Cichlidae) of East Africa, based on scale and squamation characters. Journal of Fish Biology, 42(6): 903-946.

--Meyer, A. 1993. Phylogenetic relationships and evolutionary processes in East African cichlid fishes. Trends in Ecology & Evolution, 8(8): 279-284.

--Seehausen, O., E. Koetsier, M.V. Schneider,L.J. Chapman, C.A. Chapman, M.E. Knight,G.F. Turner, J.J.M. van Alphen, & R. Bills 2003. Nuclear markers reveal unexpected genetic variation and a Congolese-Nilotic origin of the Lake Victoria cichlid species flock. Proceedings of the Royal Society of London B, 270(1511): 129-137.

--Stewart K.M., A.M. Murray 2013. Earliest fish remains from the Lake Malawi Basin, Malawi, and biogeographical implications. Journal of Vertebrate Paleontology, 33: 532-539.

--Trewavas, E. 1935. A synopsis of the cichlid fishes of Lake Nyasa. Annals and Magazine of Natural History, 10: 65-118.

--Trewavas, E. 1949. The origin and evolution of the cichlid fishes of the Great African Lakes, with special reference to Lake Nyasa. Proceedings of the 13th International Conference of Zoology (1948): 365-368.

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS