坦噶尼喀湖的水族历史及其生态面临的威胁

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2018年第2期)

(翻译:Deepseek-R1)

国际基金会 Global Nature Fund(GNF) 自2004年以来一直关注特别脆弱的水体,并宣布坦噶尼喀湖为“2017年度受威胁的湖泊”。正因如此,我们回顾了该湖的水族历史。尽管其规模宏大,对坦噶尼喀湖的探索却始于令人意外的较晚时期。最早抵达湖岸的欧洲探险家是英国人 Richard Burton 和 John Speke,他们于1858年到达。1869年2月,苏格兰探险家 David Livingstone 来到该湖;两年后,Henry Morton Stanley 在今坦桑尼亚的偏远村庄 Ujiji 的东北岸找到了失踪的 Livingstone。

第二大内陆湖

坦噶尼喀湖长度超过670公里(416英里),宽度近80公里(50英里),平均深度570米(1870英尺),最大深度约1470米(4820英尺),面积近33,000平方公里(12,740平方英里),按水量计为世界第二大内陆湖(Fryer & Iles 1972)。湖岸线长约1,900公里(1,180英里),其中约40%为岩石,30%为沙滩,20%为岩沙混合区,10%为沼泽地。该湖年龄通常估计为1200万年,也有学者认为介于200万至2000万年之间。该湖位于东非大裂谷,海拔773米(2,535英尺),处于布隆迪、坦桑尼亚、赞比亚和刚果民主共和国四国之间。中西部海岸的 Lukuga河是其唯一出水口。

坦噶尼喀湖处于气候带中,5月至8月为旱季,9月至次年5月为雨季。表层水温为24°C至28°C(75°F至82°F),底层水温为23°C(73.5°F)。湖水异常清澈,水下能见度可超过20米(65英尺)。湖水pH值介于8.6至9.2之间,呈碱性,电导率为606至620 μS/cm。由于水深100-200米(330-655英尺)以下无氧气,这些区域无法供鱼类生存。

初次探索

坦噶尼喀湖的首批鱼类标本于19世纪末被送往欧洲。1889年,鱼类学家 Günther 描述了首批四种坦噶尼喀湖慈鲷,标本由英国传教士 Hore 提供。1895至1896年间,J. E. S. Moore 为英国自然历史博物馆收集了更多物种,随后由 Boulenger 进行描述。其中三份标本被用于1898年对 Tropheus moorii 的科学描述。近半个世纪后,1947/48年的比利时水生生物考察队对该湖特有鱼类提供了大量新见解,并深化了对其慈鲷及自然栖息地的认识。此次考察发现了40多种新慈鲷,后由 Poll(1956年)描述。如今已知该湖有近300种特有鱼类,分属50多个属。

首次慈鲷出口

1958年,水族爱好者首次关注到坦噶尼喀湖及其慈鲷。当时,汉堡水族商店店主 Griem 首次从湖的西北岸向德国进口了几种活体慈鲷(Ladiges, 1959)。彼时,水族爱好者对这些慈鲷的生态和湖中生存条件知之甚少,因此除少数例外,多数物种因饲养不当迅速消失。

例外之一是小型黄色的 Julidochromis 物种(当时误鉴定为 Julidochromis ornatus),它成为极受欢迎的水族鱼。另一例子是 Tropheus sp. "Bemba",其种群(当时称为“橙色变种”)被 Wickler(1963;1965;1969)用于行为学研究。

约十年后,坦噶尼喀湖慈鲷第二次被进口至欧洲。1960年代末,Pierre Brichard(自1950年代起从刚果金沙萨出口观赏鱼)迁至布隆迪。1970年代初,他在布琼布拉创立了著名的 Fishes of Burundi 公司,开始向全球出口坦噶尼喀湖慈鲷。

当时,Misha Fainzilber 拥有达累斯萨拉姆的 Silversands 酒店,其渔民在酒店前的礁石和小岛捕捞珊瑚鱼出口至欧洲。得知布琼布拉的 Pierre Brichard 成功出口坦噶尼喀湖鱼类后,他决定尝试从坦桑尼亚的 Kigoma 进行同类贸易。1974年春,他首次采集时发现 Tropheus duboisi 不仅分布于刚果西岸,也见于东部的 Kigoma。几周后,我独立访问 Kigoma 并确认此发现(Staeck, 2017)。

此后数年,Fainzilber 零星向德国出口少量坦噶尼喀湖慈鲷,包括中断15年后的首批 Tropheus duboisi。但他从 Kigoma 出口的尝试并不成功,因将鱼从湖边运至达累斯萨拉姆困难重重:火车需耗时超36小时,且无定期航班。Fainzilber 的渔民于1979年首次发现湖中存在贝壳栖居的小型慈鲷。当时,一些德国人尝试从坦桑尼亚(Klaus Grom)或赞比亚(Als Dickfeld)出口,但因湖区与达累斯萨拉姆及卢萨卡国际机场间缺乏可靠交通而失败。

湖边的首批水族爱好者

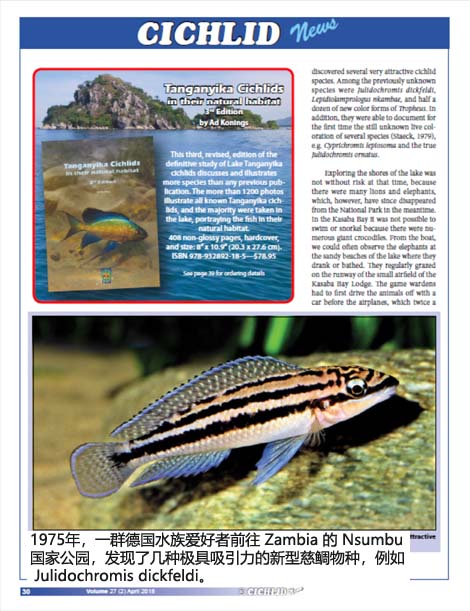

1975年,约12名德国水族爱好者前往位于赞比亚西南岸的 Nsumbu国家公园,发现多种极具吸引力的慈鲷物种,包括此前未知的 Julidochromis dickfeldi、Lepidiolamprologus nkambae 及六种 Tropheus 新色型。此外,他们首次记录了多种慈鲷的活体色彩(Staeck, 1979),如 Cyprichromis leptosoma 和真正的 Julidochromis ornatus。

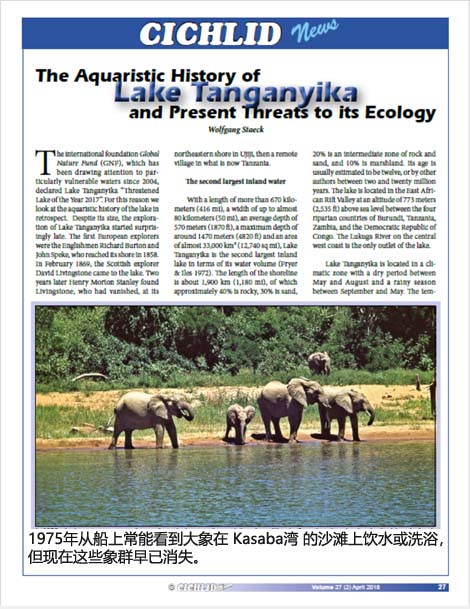

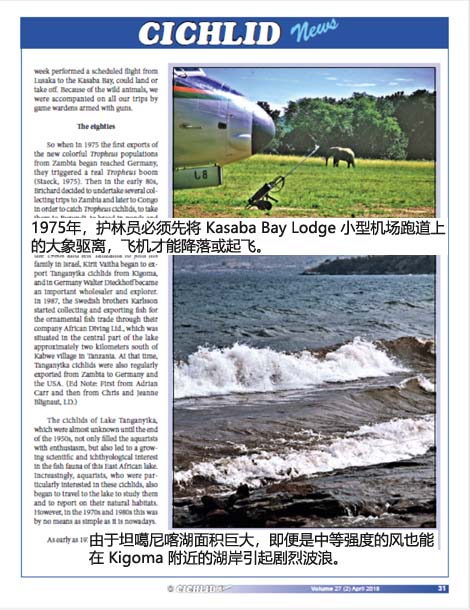

当时探索湖岸充满风险,因有大量狮群和大象(现均已从国家公园消失)。在 Kasaba湾,因巨鳄密布,无法游泳或浮潜。从船上常能观察到大象在沙滩饮水或洗浴。它们定期在 Kasaba Bay Lodge 小机场跑道上觅食。护林员需先用汽车驱赶动物,才能让每周两次从卢萨卡至 Kasaba湾 的航班起降。因野生动物威胁,我们全程由持枪护林员陪同。

八十年代

1975年,首批来自赞比亚的彩色 Tropheus 种群出口至德国,引发真正的 Tropheus 热潮(Staeck, 1975)。1980年代初,Brichard 多次前往赞比亚及刚果采集 Tropheus 慈鲷,将其运至布隆迪的池塘繁育,并从布琼布拉出口后代。

1980年代,Fainzilber 出售 Silversands 并移居以色列后,Kirit Vaitha 开始从 Kigoma 出口慈鲷,德国的 Walter Dieckhoff 成为重要批发商和探险家。1987年,瑞典 Karlsson兄弟通过其公司 African Diving公司(位于坦桑尼亚 Kabwe村 以南2公里的湖中央)采集并出口观赏鱼。当时,慈鲷也定期从赞比亚出口至德国和美国。(编者注:最初由 Adrian Carr,后由 Chris 和 Jeanne Blignaut 负责。)

坦噶尼喀湖的慈鲷在 20 世纪 50 年代末之前几乎无人知晓,但它们不仅让水族爱好者充满了热情,而且还使科学界和鱼类学界对这个东非湖泊的鱼类动物群落产生了越来越浓厚的兴趣。越来越多的水族爱好者对这些慈鲷特别感兴趣,他们也开始前往该湖研究这些慈鲷,并对它们的自然栖息地进行报道。然而,在二十世纪七八十年代,这绝不像现在这么简单。

早在 1974 年,我就有机会在坦桑尼亚的东北海岸和一年后在赞比亚的西南海岸研究以前不为人知的慈鲷类(Staeck, 1974; 1975)。从 1982 年开始,Heinz Büscher一次又一次地来到湖边,探索湖中的鱼类,并发表了他的研究成果。1986 年,在探索坦噶尼喀慈鲷方面做出许多贡献的Ad Konings在 Walter Dieckhoff 和荷兰Verdujin Cichlids组织的一次考察中首次来到该湖。

生态平衡与生物多样性面临的威胁

目前,湖流域内居住着约 1,000 万人,而坦噶尼喀湖流域的人口增长极为迅速。在沿湖地区,过去几十年里人口以平均每年 4% 的速度倍增,这导致对更多农田的需求激增及大规模森林砍伐。在坦噶尼喀湖北部,自然植被几乎完全消失,中部则减少约一半。由于人口密度、城市化和工业化的迅速上升,该湖已开始承受因人口压力增大而引发的环境及社会经济影响。

在居民区和港口附近,由于工业及生活垃圾中含有营养物、有机物、重金属以及引擎油渣,环境污染日益明显。不当的耕作方式和森林砍伐导致土壤侵蚀率急剧上升,不仅表层土壤,农业化学品、化肥和农药也被带入湖中。侵蚀加剧引起的沉积物输入和淤积,是影响该湖生物多样性最为不利的因素。

此外还有全球变暖的影响(Kraemer & al.) 湖泊的生产力在很大程度上取决于气候条件,尤其是水温和风暴,后者可确保表层水和富含营养物质的深层水充分混合。自 20 世纪 60 年代以来,湖泊周围的气温上升了 0.7°-0.9°C(1.2°- 1.6°F)。在过去的 100 年中,湖水温度上升了 1°C(1.8°F),这导致湖水动力下降了 20%,因为上层水的温度升高使得水交换更加困难(Verburg 等人,2003 年)。尽管与气候有关的变化是微妙的,但它们威胁着湖泊的生态稳定性和依赖湖泊生活的人们的生计。

商业捕捞与鱼类消费的影响

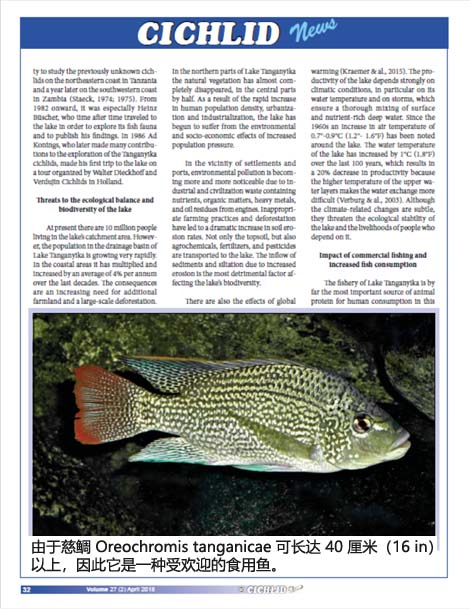

坦噶尼喀湖渔业迄今为止是该地区人类摄取动物蛋白最重要的来源。传统上,湖中的鱼类为四个沿湖国家的当地居民提供了25%–40%的动物蛋白。最重要的传统食用鱼包括两种小型沙丁鱼——Stolothrissa tanganicae 和 Limnothrissa miodon (Clupeidae 科)。此外,商业和当地自给渔业的重要组成部分还包括体长50至100厘米(20–40 in)、体重5至20千克(11–44 lbs)的大型 claroteid 和 clariid 鲶鱼;四种属于 Latidae 科的 lates perches (Lates spp.);Tigerfish Hydrocynus vittatus;以及大型慈鲷,如 Boulengerochromis microlepis、Oreochromis tanganicae 和 Bathybates graueri。

自 20 世纪 50 年代中期以来,随着人口的急剧增长,鱼类消费和商业捕捞对鱼类种群和大多数鱼种造成了极其严重的影响。目前,在 20 世纪 70 年代仅有几间小屋的沿海地区,已经有了大量的居民点和渔村。在湖岸的大部分地区,渔民人数不断增加,他们在沿岸地区捕鱼,而这些地区的鱼类生物多样性最丰富,也是大多数中上层鱼类的育苗区域。

然而,尽管捕鱼人数大幅增加,每天入网的鱼量却不断减少。由于捕捞压力过大、破坏性捕捞方法和过度捕捞,导致产量显著下降:在 Mpulungu,工业渔船的渔获量从 1994 年的 877 公斤(1,935 磅)下降到两年后的 535 公斤(1,180 磅)。1995 年至 2011 年间,坦噶尼喀湖的渔业收入减少了 25%,尽管这 16 年间渔民人数翻了两番。与此同时,每位渔民的渔获量在此期间减少了 81%(GNF,2013 年)。因此,许多渔民尝试使用更有效的捕鱼方法,包括非法捕鱼,尤其是使用小网眼渔网,甚至是蚊帐。由于过度开发,几种传统食用鱼(如鲈鱼)的渔获量急剧下降,渔民现在开始捕捞他们以前不感兴趣的鱼种,如小型观赏慈鲷,作为水族馆鱼类出口。

其他威胁

迄今为止,坦噶尼喀湖一直被认为没有血吸虫病病原体——这是一种影响肠道和膀胱的热带疾病。然而,四年前,一组在 Kigoma 附近进行数月野外研究后返家的16名学生中,有一半被诊断出患有血吸虫病 (Steiner, F. & al., 2013)。目前尚不清楚该病的发生是否与某些主要以蜗牛为食的慈鲷种群密度下降有关,就像在马拉维湖中见到的那样。

与邻近的维多利亚湖相比,坦噶尼喀湖没有严重的入侵物种问题。唯一的例外是水葫芦(Eichhornia crassipes),一种源自南美洲的水生植物。到目前为止,坦噶尼喀湖还没有引进外来鱼种。不过,有资料显示,从事观赏鱼养殖的渔民曾在以前没有慈鲷分布的地方放生过慈鲷(Salzburger 等人,2006 年)。

最近,有关坦噶尼喀湖生态平衡和生物多样性面临的又一威胁的详细信息被公布。2016 年 10 月 4 日,坦桑尼亚和刚果民主共和国就在坦噶尼喀湖联合开展石油和天然气勘探与开采活动达成协议。这些计划的实现可能会带来不可预见的生态后果,并对坦噶尼喀湖产生巨大的不利影响。

【参考文献】

--Boulenger, G. A. (1909-1916): 《英国自然历史博物馆内非洲淡水鱼目录》. British Museum (Natural History), 4 Bd.

--Fryer, G. &T. D. Iles (1972): 非洲大湖的慈鲷. Edinburgh.

--GNF (2017): http://www.globalnature.org/en/living-lakes/threatened-lake-2017

--Günther, A. (1893): 《E. Coode-Hore 先生在坦噶尼喀湖收集的爬行动物和鱼类的描述》. Proc. Zool. Soc. : 628-632.

--Kraemer, B. M. & al. (2015): 《坦噶尼喀湖上层水体百年变暖趋势》. PLoS One 10 (7): e0132490.

--Ladiges, W. (1959): 《坦噶尼喀湖的鱼类》. D. Aqu. u. Terr. Z. (Datz) 12 (5): 130-134.

--Poll, M. (1956): 《慈鲷,坦噶尼喀湖水生生物探险 (1946-1947) 》: Résultats scientifiques, 3 fasc.5B. Brussels, 619 S.

--Salzburger, W. &al. (2006): 《东非坦噶尼喀湖的 Tropheus moorii(一种慈鲷鱼)种群之间的颜色择偶》. Proc. R. Soc. B 273: 257-266.

--Staeck, W. (1974): 《坦噶尼喀湖的生物群落及生活条件》. Das Aquarium 8(7): 292-297.

--Staeck, W. (1975): 《 Tropheus moorii的南部种群. Aquarien-Magazin 9 (12): 518-521.

--Staeck, W. (1979): 《对 Kärpfling 慈鲷的观察:关于 Cyprichromis 属种的繁殖生物学与生态学》. Aquarien-Magazin 13 (2): 99-104.

--Staeck, W. (2017): 《在 Kigoma 捕捉 Tropheus duboisi:摘自我 1974 年7月的日记》. Tanganika No. 20: 28-38.

--Steiner, F. & al. (2013): 《坦桑尼亚,坦噶尼喀湖野外工作归来的欧洲学生中急性血吸虫病》. J. TravelMed. 20 (6): 380-383.

--Verburg, P. & al. (2003): 《坦噶尼喀湖百年变暖的生态后果》. Science 301 (5632): 505-507.

--Wickler, W. (1963): 《关于慈鲷的分类——以 Tropheus, Petrochromis, Haplochromis 及 Hemihaplochromis n. gen. Senck 为例》. Biol. 44: 83-96.

--Wickler, W. (1965): 《图案与行为模式的演化》. Naturwiss. 52: 335-41.

--Wickler, W. (1969): 《关于 Brabantbuntbarsches, Tropheus moorei (Pisces, Cichlidae) 的社会学》. Zeitschr. Tierpsychol. 26 (8): 966-987.

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS