重颚、大脖子的食鱼者:来自马拉维湖的 Buccochromis

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2018年第2期)

(翻译:ChatGPT-4o)

Buccochromis 属于马拉维湖特有的大型、体格强壮的食鱼性慈鲷。它们都具有硕大而深厚的头部,以及显眼的斜条纹。其名称来源于拉丁语中的“bucca”,意为“面颊”或“大口”,指的正是本属鱼类所拥有的巨大而厚实的嘴部。尽管曾有 8 个种被描述或归入该属,但目前仅有 5 个被认为是有效种:B. heterotaenia(超级金火令)、B. lepturus(绿马头)、B. nototaenia(金火令)、B. rhoadesii(流行鲷) 和 B. spectabilis(新马头)。它们都主要分布于沙质底栖地带,但唯独 B. heterotaenia(超级金火令) 也经常出现在较深的岩石栖息地。

Buccochromis heterotaenia(超级金火令)

B. heterotaenia(超级金火令) 是一种体型巨大的食鱼性慈鲷,经常出现在各种不同的栖息地里。它的记录最大体长(不含尾柄)达 42 cm(16.5 英寸),该标本(由 Deon Haigh 在 Makanjila Point 附近钓获,pers. comm.)体重达 1.055 公斤(2.33磅)。若计入尾鳍,估计总长约 52 cm(20.5 英寸),但由于尾鳍缺损,无法得知其确切总长。即便如此,这条个体也相当庞大;B. heterotaenia(超级金火令) 也是本属中体型最大的。当地渔民常将 B. heterotaenia(超级金火令) 称作 “mbowe”,我个人的多次体验表明,它是马拉维湖里口感最棒的慈鲷。

亚成鱼体色主要呈灰褐色,带有对角斜纹以及竖纹的组合,能据此轻松辨认。相比之下,本属其他种很少出现竖纹(除个别雄鱼在激烈求偶时可能出现),身体通常呈白色或银色。

B. heterotaenia(超级金火令) 并非专门靠追击猎物为生,但仍常被目击到会迅猛地追逐小型 mbuna 或未成年非 mbuna 慈鲷。它会突然猛扑过去攻击体型更小的鱼,特别是那些仍由大型雌性(如 Dimidiochromis kiwinge 或 Tyrannochromis macrostoma)所看护着的幼鱼。

进入繁殖体色的雄鱼(通体呈蓝色)通常出现在中间栖息地较深的水域中,它们会在一块大岩石旁筑一个浅浅的产卵“碟”,并加以防守;不过,有时也能在岩石区发现占领领地的雄鱼,却不见明显的产卵场所。渔民用钓线捕捞时发现,它们可在 30 到 80+ 米(99~260 英尺)的水深范围出现。某些水域里,它们以类似炫耀式求偶的方式繁殖:多条雄鱼在相对不大的区域里互相争夺雌鱼。雌鱼可产下数百枚相对较小的卵,并口孵约三周,随后吐出幼鱼。之后大约两周内,雌鱼继续保护这些幼鱼,遇到危险或到夜晚时会把它们重新招回口中。大多数带幼鱼的雌鱼出现在较深的岩石栖息地,不过也能在沙质底部看到。

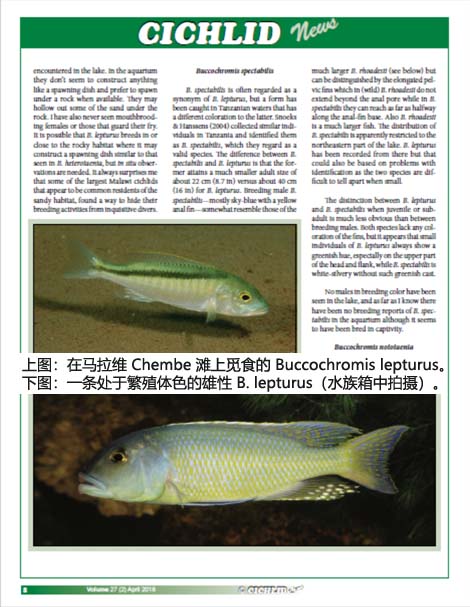

Buccochromis lepturus(绿马头)

在沙质栖息地最常见的 Buccochromis 物种是 B. lepturus(绿马头)。它遍布湖区各处,但在湖的南半部更为常见。其最大记录总长达 42 cm(16.5 英寸)。在水族交易中,该鱼被称为 “Green Lepturus(绿马头)”,以区别于被称作 “Yellow Lepturus(绿马头)” 的 B. rhoadesii(流行鲷)(见下文)。与本属其他种一样,B. lepturus(绿马头) 也是以小鱼为食,主要在沙底捕食。当它在沙面上方几毫米处高速巡游时,可能会突然袭击潜藏在沙凹里的小鱼。

目前尚未在马拉维湖观察到进入繁殖体色或建立产卵场的 B. lepturus(绿马头) 雄鱼。在水族箱中,它们似乎不会筑类似产卵碟的结构,若有岩石可用,则偏好在岩石下产卵,并可能在岩石下挖出一些沙坑。我也从未见过口孵的雌鱼或护幼行为。推测B. lepturus(绿马头) 或许会在岩石区或临近区域筑巢产卵——类似 B. heterotaenia(超级金火令) 的产卵碟——但目前缺乏原生地观察。令我惊讶的是,对于这些大型且看起来并不少见、栖息在沙质地带的马拉维慈鲷,竟几乎没人观察到它们的繁殖活动。 繁殖过。

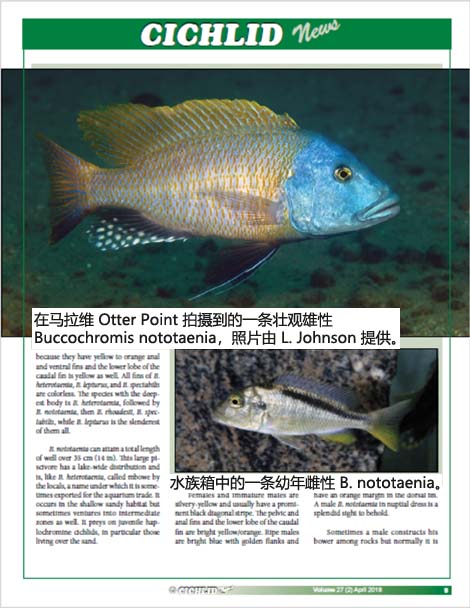

Buccochromis nototaenia(金火令)

下面要介绍的两个物种与前面提到的三种有明显区别:它们都带有黄色至橙色的臀鳍和腹鳍,尾鳍下叶也呈黄色;而 B. heterotaenia(超级金火令)、B. lepturus(绿马头)、B. spectabilis(新马头) 的鳍都是无色的。若按身体高度来排,B. heterotaenia(超级金火令) 体型最高,依次是 B. nototaenia(金火令)、B. rhoadesii(流行鲷)、B. spectabilis(新马头),B. lepturus(绿马头) 最为修长。

B. nototaenia(金火令) 最长可超过 35 cm(14 英寸)。这种大型食鱼慈鲷在整个湖区都有分布,和 B. heterotaenia(超级金火令) 一样,渔民也称其 “mbowe”,有时以此名出口到水族市场。它主要出现在浅水的沙质区,有时也会到达中间地带。它主要捕食沙底的 haplochromine 慈鲷幼鱼。

雌鱼和未成年的雄鱼通常呈银黄色,带有显眼的斜纹。腹鳍、臀鳍和尾鳍下叶都呈明亮的黄色/橙色。成熟雄鱼则转为艳丽的蓝色,体侧泛金色光泽,背鳍边缘带有橙色。进入繁殖状态的 B. nototaenia(金火令) 雄鱼,观赏价值非常高。

有时雄鱼会在岩石间筑巢,但更常见于沙地上筑“产卵碟”。Turner(1996)曾报道,拖网作业在 10-20 米(33-66 英尺)深的洁净沙滩区时,一次可捕获 8-10 条准备繁殖的成熟雄鱼,这暗示其有炫耀式繁殖。雌鱼会在浅水的中间栖息地带看护后代,吐出幼鱼后还能继续照顾至少四周。

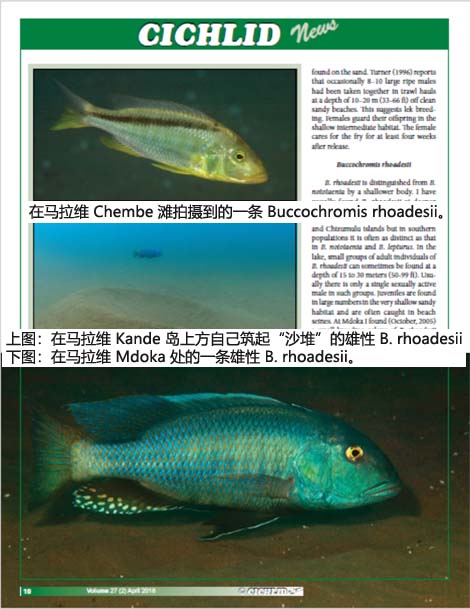

Buccochromis rhoadesii(流行鲷)

B. rhoadesii(流行鲷) 与 B. nototaenia(金火令) 的主要区别在于前者体型更修长。我通常在更深的水层观察到 B. rhoadesii(流行鲷)。在 Likoma 和 Chizumulu 岛附近,一些亚成鱼个体很少能见到明显的对角条纹,但在南部种群当中,该条纹往往与 B. nototaenia(金火令) 及 B. lepturus(绿马头) 一样清晰。在 15-30 米(50-99 英尺)深度的水域里,偶尔能见到 B. rhoadesii(流行鲷) 的数条成鱼结伴而行,通常只有一条雄鱼处于性活跃状态。幼鱼大量存在于非常浅的沙质水域,常被沙滩网捕捞。

2005 年 10 月,我在 Mdoka 发现一个小型 B. rhoadesii(流行鲷) 繁殖群体,由 4 条雄鱼组成。每条雄鱼(相互之间相隔 5 米以上)堆出了一个大的沙堆,其中有一块倾斜的产卵面;这些“沙丘”约 60-70 cm(24-27.5 英寸)高,但并未围出明显的环形壁。2010 年 9 月,我在 Kande 岛见到一条处于繁殖状态的单独雄鱼,筑的沙堆要更低一些,但底部依然较宽,外缘并未完全封闭,看似留出一侧当作倾斜的产卵面,这似乎是其产卵场的特点。

B. rhoadesii(流行鲷) 有时被出口商标为 “Haplochromis Lepturus(绿马头)” 或 “Yellow Lepturus(绿马头)”,但实际上与 B. lepturus(绿马头) 明显不同。二者易于区分:B. rhoadesii(流行鲷) 具备黄色色彩,而 B. lepturus(绿马头) 并无此特征。

Buccochromis spectabilis(新马头)

B. spectabilis(新马头) 常被视为 B. lepturus(绿马头) 的同种,不过在坦桑尼亚水域里采集到的某些个体,其体色与 B. lepturus(绿马头) 明显不同。Snoeks & Hanssens(2004)在坦桑尼亚也采集到类似个体,并将其鉴定为 B. spectabilis(新马头),认为它是一个有效种。二者的区别在于,B. spectabilis(新马头) 的成年体型明显更小,约 22 cm(8.7 英寸),而 B. lepturus(绿马头) 能长到约 40 cm(16 英寸)。处于繁殖体色的雄性 B. spectabilis(新马头)(以天蓝色为主,臀鳍呈黄色)在外形上与体型更大的 B. rhoadesii(流行鲷)(见下文)有些相似,但可通过延长的腹鳍加以区分:在野生 B. rhoadesii(流行鲷) 身上,腹鳍通常不会超过泄殖孔,而在 B. spectabilis(新马头) 身上则可延伸到臀鳍基部的一半左右。此外,B. rhoadesii(流行鲷) 的体型要大得多。B. spectabilis(新马头) 似乎只分布在马拉维湖东北部。之前的文献也曾记录 B. lepturus(绿马头) 于同区域,但也可能因鉴定困难而造成了混淆。

在幼鱼或亚成鱼阶段,B. lepturus(绿马头) 与 B. spectabilis(新马头) 的差别远不如成体雄鱼明显。二者都缺乏鳍上的明显色彩,但 B. lepturus(绿马头) 的小个体通常在头部及体侧上方带有绿色光泽,而 B. spectabilis(新马头) 则呈银白色,不带绿色调。

目前尚未在野外见过处于繁殖体色的 B. spectabilis(新马头) 雄鱼,也未见其在水族箱中的繁殖报告,虽然据说它们在人工环境中曾成功繁殖过。

尚未命名的物种

Snoeks & Hanssens(2004)在 Nkhotakota 发现一条与已描述物种均不吻合的 Buccochromis,并将其命名为 Buccochromis sp. 'large mouth'。它特征在于相对巨大的口部,以及非常细长但清晰的对角条纹。

更多的名字,并非更多的物种

1935 年,Trewavas 将 Haplochromis gigas Ahl 归并同种于 B. lepturus(绿马头),这一判断后来由 Snoeks & Hanssens(2004)再次确认。另外还曾报道有两个体型较小的 Buccochromis 种——B. oculatus 与 B. atritaeniatus,最大总长约 25 cm(9.5 英寸),据称分布于湖的南半部(Eccles & Trewavas, 1989)。不过,Turner(1996) 和 Snoeks & Hanssens(2004)都对这二者的有效性表示怀疑;它们极可能与 B. nototaenia(金火令) 同种(即是其同物异名)。我曾将一条进入繁殖体色的雄鱼鉴定为 B. atritaeniatus(Konings, 2001: 273),但现在更倾向于将其视为 B. nototaenia(金火令)。

在研究这些慈鲷时,让鱼类学家困惑的一点是,B. nototaenia(金火令) 和 B. rhoadesii(流行鲷) 的体形高度会有明显变异。由于这种变异,过去我自己也曾把这两种鱼混淆在一起,只要见到身体较高的个体,不管面颊颜色如何,我都可能认为是 B. nototaenia(金火令)。不过 B. rhoadesii(流行鲷) 是唯一一种雌鱼和未成熟雄鱼会带黄色面颊和吻部的,而 B. nototaenia(金火令) 雌鱼与未成熟鱼则是银色调。值得注意的是,B. rhoadesii(流行鲷) 的幼鱼并未表现出黄色面颊,因而与 B. nototaenia(金火令) 的幼鱼难以区分。

参考文献

--Konings, A. 2016. 《马拉维慈鲷在它们的自然栖息地》,第5版。慈鲷出版社,埃尔帕索,美国。

--Snoeks, J. & M. Hanssens 2004. 《其他非工商鉴定准则》:266-310。见:J. Snoeks主编。《马拉维湖/尼亚萨湖/尼亚萨湖的慈鲷多样性:鉴定、分布和分类》。慈鲷出版社,美国埃尔帕索。

--Trewavas, E. 1935. 《尼亚萨湖慈鲷类概述》。自然学刊,10(16):65-118。

--Turner, G.F 1996. 《马拉维湖的近岸慈鲷》。慈鲷出版社,Lauenau,德国。

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS