拼图中缺失的一块:Aulonocara sp. 'trematocranus masinje'(麦新捷孔雀)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2017年第1期)

(翻译:Deepseek-R1)

Aulonocara 属可以分成几个亚群,甚至可以提升为亚属或属。如果真要拆分,那么名义亚属(nominal subgenus)应当归于一群相对类似 Lethrinops、生活在沙地的物种,这些鱼与该属中最受欢迎的物种在外形上有着明显区别。另一个亚群则包含部分生活于沙地、体型较小的物种,与 A. ethelwynnae 关系密切。最后一个亚群,就是人尽皆知的“(孔雀慈鲷)peacock cichlids”,它们的雄鱼色彩十分艳丽,也更具领地意识,其中大多数都已被水族爱好者饲养过。

“所有”物种都包括了吗?并非如此。有一个并不抢眼的物种,直到最近还被欧洲的进口商们所忽视。四年前,这种情况发生了改变,也让我终于得以在自己的水族箱中观察、研究它。并不是说它有多么“惊艳”——实际上正好相反:在这个群体里,它大概是颜色最平淡的。但它恰恰是那块“缺失的拼图”,将 A. baenschi 物种群与 A. jacobfreibergi 物种群联系了起来。

这两大物种群的生态位在理论上当然有差异:A. baenschi 这一群体的物种更倾向于岩石生活方式,类似于在“中间地带”生活的部分 mbuna,或某些“haps”(如 Otopharynx lithobates);而另一群 A. jacobfreibergi 的成员通常出没于较幽暗的洞穴。有些洞穴里甚至能容纳数条 A. jacobfreibergi 雄鱼,它们那雪白延长的鳍在阴暗环境里光彩熠熠,而主色调的蓝却比那些“典型”岩栖孔雀慈鲷稍显深沉。

历史概述

数十年前(Konings, 1990),这个物种被冠以 Aulonocara sp. 'trematocranus masinje' 之名,但它与 Trematocranus 属并无亲缘关系。后者是马拉维湖中的“hap”(cyrtocarines),很可能与由 Aulonocara 和 Lethrinops(以及 Tramitichromis、Taeniolethrinops 等近缘属)组成的族群并不直接相关。这些“特殊”属的成员在诸多特征上颇为相似,尤其是臀鳍上那扩大且类似卵斑的结构。此外,Aulonocara 和 Trematocranus 的头部都具有明显放大的感觉孔,但实际上,许多慈鲷在头部或侧线也有这种感觉孔,只是大多不如这两者这般明显。它们之所以拥有这样的孔洞,正是与其摄食方式相关:鱼体贴近湖底,借此“监听”猎物发出的低频声音。这类似于夜行性或深海鱼类因环境需求而进化出大眼睛,说明 Aulonocara 和 Trematocranus 之间的相似性很可能只是一个趋同进化的现象。相似的情况也出现在坦噶尼喀湖的 Aulonocranus、Trematochromis、Trematocara 等属中。

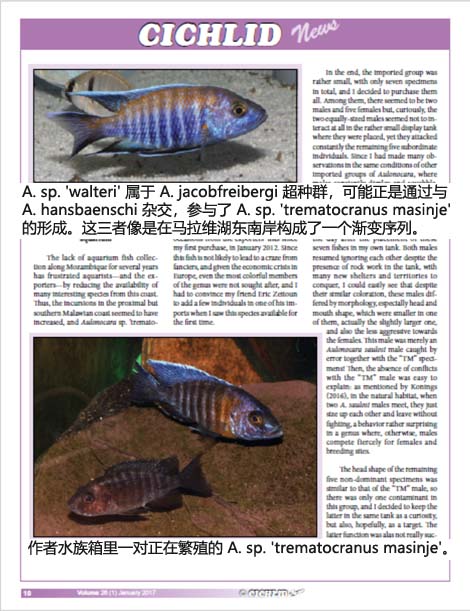

Aulonocara sp. 'trematocranus masinje' 因与首个洞栖 Aulonocara(即最初被错误地归入 Trematocranus 属的 A. jacobfreibergi)存在相似之处而得名。两者共同特征包括:洞穴栖息习性、较大的头部以及特别宽的口;它们的体色往往是偏暗的蓝(而多数岩栖孔雀慈鲷则呈现较鲜亮的皇家蓝),并在颈背区域出现相对细长的黄色斑块。这种黄色斑块是产自马拉维湖南部地区的典型 A. jacobfreibergi 所共有的特征,而在整体色调上,它们又让人联想到坦桑尼亚与 Likoma 区域的 A. sp. 'walteri' 族群。

亲缘关系

当我终于在法国得见第一批进口的 A. sp. 'trematocranus masinje'(下文简称 “TM”)时,发现它们与 A. jacobfreibergi 群体间有一个重要特征其实“缺失”了。A. jacobfreibergi 群内的所有成员(分布于湖区各处的众多 A. jacobfreibergi 族群,以及 A. sp. 'Iwanda'、A. sp. 'walteri' 等公认的物种)都拥有极其明显的延长奇鳍(背鳍和臀鳍),并伴有宽阔的白色边缘,而 “TM” 的不对称鳍并没有如此大幅延长和明晰的白边,或至少没有那么典型。

此外,就算在 Ad Konings 的书里可见一些 “TM” 雄鱼带着明显的颈背黄斑,但也有另一些(包括我所饲养的个体),其黄色斑块其实更像 A. baenschi 物种群里常见的“胸带”,尤其与 A. hansbaenschi(分布于湖东南岸,与“TM”相距并不远)更相似。因此,是否有一部分雄鱼拥有明显的颈背黄斑,而另一部分呈“常规”状态?或许在 A. hansbaenschi 与 A. jacobfreibergi 群(尤其是邻近的 A. sp. 'walteri')之间存在着某种渐变谱系?令我更感困惑的是:在我刚把优势雄带回家时,它的外表确与 Konings 照片中的“TM”基本一致,但随时间推移,它的体色变得更蓝,看上去反而像 A. hansbaenschi,胸带也从最初亮丽的硫黄黄逐渐变成 A. hansbaenschi 那种棕红色——虽说色泽不及后者鲜艳。这让人更加怀疑这是一个在自然环境下形成的“混种”谱系,并且那些 hansbaenschi 风格的性状可能会随个体年龄而逐渐展现。

但为什么 Konings 拍摄的个体并未出现这种后期转变?解释或许很多:比如那些个体尚未完全成熟;或者说它们身处水深 20-35 米(Konings, 2008)导致的“生态表型”差异;再则,在未充分固定的杂交群体中,有些个体基因更偏一方“亲本”,另一些则更偏另一方。少量个体本就无法说明一切——若想真正了解这种可能是自然杂交的群体,我们需要更多精准的调查,比如它们是逐渐过渡的地理变异,还是已相对稳定并足以视为一个独立物种(坦噶尼喀湖 Lamprologines 中就有不少类似例子)。

总之,若分布范围很窄而且性状又极不稳定,则难以将其视作独立物种。然而,若它分布范围相对较宽且群体性状一致,并且在野外或人工环境的研究中证明其物种化过程已经相当深入(例如表现出独特的生态、摄食和繁殖行为),那么将其视作独立物种也是合理的。两种极端之间,我们也可以将 A. sp. “TM” 视为其近缘亲本某个地理种群(亚种)罢了。再者,它那硕大的头部或许算一个重要证据来支持其物种地位,但我在一些 A. hansbaenschi 群体里也见过“大头”个体,所以单凭这一点不足以作出结论。

值得一提的是,另一种仅存在于西岸 Jalo Reef 的洞栖物种 Aulonocara sp. 'jalo' 同样有较大的头部,这先前让我也一度怀疑“TM” 是否应当归于 A. jacobfreibergi 物种群。但考虑到它们地理分布相距甚远,且 A. sp. 'jalo' 是短而无宽阔白边的奇数鳍,体色也与 A. baenschi 更为接近,所以我更倾向于它们分别独立地占领了这一“洞穴”生态位(尤其是 A. sp. 'jalo' 可能在 Jalo Reef 的“岛屿环境”中独立演化而成)。再加上食性相关的选择压力往往高于与繁殖行为相关的选择压力(Tawil, 2008a),也支撑了这一观点。

1)Aulonocara jacobfreibergi 超种群:成员为洞栖物种,奇数鳍明显延长并带有宽阔白边。分布于整个马拉维湖区,通常认为包括 A. jacobfreibergi、A. sp. 'walteri'、A. sp. 'Iwanda',以及 A. sp. 'mamelela'(或“Lemon Jacob”,Spreinat 1995)。其中 A. sp. 'mamelela' 常被视为 A. jacobfreibergi 的一个变异,但它与 Otter Point 的典型形态差异显著。此外,分布于湖区西北部的一些族群也不同于南部族群,或可视为独立分类单元。

2)Aulonocara baenschi 超种群:以最先被描述的 A. baenschi 命名,也包含 A. stuartgranti、A. hansbaenschi、A. steveni、A. koningsi,以及可能还有某些胸带呈绿色的坦桑尼亚“blue neon” Aulonocara。正如上文所讨论,A. sp. “TM” 似乎比起前一个群,更接近于这一群。

3)A. hueseri 超种群:包括分布在 Likoma 和 Chizumulu 两座邻近群岛的 A. hueseri 和 A. korneliae。这两个物种与 A. baenschi 超种群也有一定联系。

4)Aulonocara sp. 'jalo':目前被单独列出,但或许它是一种“岛屿化”的分支,可能来自上述第二群,只是在 Jalo Reef 的隔离环境中形成了足以区别的独立型态。

由于在 A. baenschi 超种群内部也有不少中间形态,Ad Konings 在其出版物(1995、2001、2007、2016)中倾向于将它们视为同种的不同地理变异。Konings 的书影响深远,但许多研究者并不认同这些差异显著的类型都属于同一物种,特别是因为在“整合”的过程中,A. baenschi 与 A. koningsi 被排除在外,仅仅是因为尚未在自然环境中发现二者的杂交现象(例如,A. koningsi 与典型 A. stuartgranti 的关系或许比 A. hansbaenschi 与 A. stuartgranti 更亲近;Tawil, 2003)。类似地,出现中间或杂交群体不代表我们就要否定每个群体作为独立物种的地位;本篇“trematocranus masinje”的案例,就体现了它如何将 A. jacobfreibergi 类型与 A. baenschi 类型“连接”起来。坦干依喀湖的 Tropheus 也有同样的情况,多个物种之间存在较大程度的基因交流,但它们的物种地位已很少再被质疑,而在过去,除 T. duboisi 以外的所有 Tropheus 都曾一度被视为同种。

还有一点值得注意:一些“部分生活在沙地”的物种,可能也与上述几群存在亲缘关系,如 Aulonocara saulosi、A. gertrudae 以及 A. sp. 'yellow collar'。它们要么是更古老、更原始的分支,要么是在缺少足够掩护、天敌风险更大的沙地环境中进化出色彩不甚鲜明的雄鱼。至于那些和 A. ethelwynnae、A. maylandi 关系密切的“小型物种”群,或许又构成另一条更古老的支系,很可能因竞争被挤到更深水层——资源更贫乏、栖息环境更极端,这也解释了它们体型通常都很小。而相反,在纯沙底环境中生活的 A. rostratum 之类,往往能长到相当大的体型,可与 Taeniolethrinops 相媲美。

“Trematocranus Masinje” 在水族箱中的表现

由于莫桑比克一侧的马拉维湖岸线已有多年未进行采集,水族爱好者(包括出口商在内)都难以获得这片区域的有趣品种。于是人们愈发前往靠近南部但更容易到达的马拉维湖区,也因此在我 2012 年 1 月第一次购入后,Aulonocara sp. 'trematocranus masinje' 时不时就会出现在出口商的名单上。不过,这种鱼相当低调,不太可能引起爱好者的抢购热潮;再加上欧洲经济疲软,连那些体色更绚丽的 Aulonocara 都乏人问津。于是,当我发现某个进口商处首次出现这个物种时,只能努力劝说朋友 Eric Zeitoun 订购一些。

最终进来的数量非常少,总共只有七条。我索性全买下。看上去其中有两条雄鱼、五条雌鱼,但奇怪的是,这两条体型差不多的“雄鱼”在相对狭小的销售缸里相安无事,丝毫没有争斗,却转而不断攻击其余五条从属个体。通常在类似环境下见到的 Aulonocara,新到水族店时往往雄鱼之间就会持续炫耀、对峙,所以我们对这两条竟然彼此容忍感到非常惊讶。

谜底在我把它们带回家后的第二天揭晓:尽管新鱼缸里布置了丰富的岩架和躲避处,可那两条雄鱼依旧互不理睬。我仔细观察后发现,尽管它们体色近似,但头部、嘴形等略有差异,其中一条嘴更小、头型更紧凑,体型反倒稍大,而且对雌鱼的攻击性也更弱。原来它并不是“TM”雄鱼,而是一条不小心混进这批鱼中的 Aulonocara saulosi!难怪这两个“雄鱼”彼此不打架——正如 Konings(2016)所言,野外 A. saulosi 两雄鱼相遇时也往往只是在水中对视一番,然后就一拍两散,这在 Aulonocara 这个普遍雄鱼激烈争夺繁殖地盘的属里显得相当反常。

另五条无优势地位的鱼都与那条真正的“TM”雄鱼拥有相似的头型,因此可以确认这批鱼里只有那一条 A. saulosi“混进来”。我便把它留在同一个缸里当作“对比”。可惜,指望它分散“TM”雄鱼的攻击力并没成功——“TM”雄鱼对 A. saulosi 照样宽容,但对自家雌鱼却愈发凶狠。A. saulosi 雄鱼偶尔也会骚扰这些雌鱼,所幸大多数时候都无关痛痒;不过当雌鱼进入产卵期时,“TM” 雄鱼就非常暴躁。

剩余的四条雌鱼产下过好几窝幼鱼;但优势雄鱼对它们的攻击也越发严重,始终对 A. saulosi 雄鱼不闻不问。令人惊奇的是,A. saulosi 雄鱼即便在缺少同种雌鱼的情况下,也从未向 “TM” 雌鱼示好,这大概能说明它们之间没什么亲缘关系。很快,在雄鱼的暴力行为下,我只剩下两条雌鱼了。最终我决定放弃持续繁殖这批鱼。仅凭这一次经验,我得出的印象是:A. sp. “TM” 是个在 Aulonocara 里相当具有攻击性的物种,更贴近 A. jacobfreibergi 群而非 A. baenschi 群,尽管有时候 A. baenschi 群的鱼在特定条件下也会对同种鱼表现出致命的攻击,但总体来说它们往往“温和”一些。

尽管四条雌鱼产了不少小鱼,但我只留住了极少数,后来也转交给了 Eric Zeitoun。可想而知,这种外观平平的稀有 Aulonocara 在爱好者中几乎无人问津,就像之前的 A. sp. 'chitande type north'、A. sp. 'chitande type masinje'、A. sp. 'yellow collar'(Tawil, 2008b)等都遭遇了同样的命运。Eric 以及其他一些曾繁殖这些物种的玩家无法将幼鱼售出。令人费解的是,与它们有着亲缘关系的 Lethrinops 属反倒在那段时间颇受马拉维爱好者青睐,明明有些 Lethrinops(比如 L. sp. nyassae)比 “TM” 甚至更“素”。

【参考文献】

--Konings, A. (1990) Ad Konings's book of cichlids and all the other fishes of Lake Malawi. TFH Publications. --Konings, A. (1995) Malawi cichlids in their natural habitat (2nd edition). Cichlid Press,El Paso, Texas.

--Konings, A. (2001) Malawi cichlids in their natural habitat (3rd edition). Cichlid Press,El Paso, Texas.

--Konings, A. (2007) Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition). Cichlid Press,El Paso, Texas.

--Konings, A. (2016) Malawi cichlids in their natural habitat (5th edition). Cichlid Press,El Paso, Texas.Konings, A. (June 04, 2008). Aulonocara sp.‘trematocranus masinje’ . Cichlid RoomCompanion. Retrieved on August 09, 2016, from: http://www.cichlidae.com/species. php?id=2058.

--Spreinat, A. (1995) Lake Malawi Cichlidsfrom Tanzania. Verduijn Cichlids, Zevenhuizen, The Netherlands.

--Tawil, P. (2003) Aulonocara koningsi, nouvelle espèce du lac Malawi apparentée àAulonocara stuartgranti (Pisces, Teleostei,Cichlidae). L'an Cichlidé, 3, FontourbièreSaint-Julia.

--Tawil, P. (2008a) The Cave Peacocks of LakeMalawi. Cichlid News, vol. 17(3), July 2008.

--Tawil, P. (2008b) Aulonocara sp. yellow collar, un paonneau ombrageux du Malawi. L'an Cichlidé 8, Fontourbière Saint-Julia.

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS