维多利亚湖流域的食仔性慈鲷

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2018年第1期)

(翻译:Deepseek-R1)

赤道非洲的 haplochromine 物种群已经演化成一个多样化的鱼类群体。它们在该地区获得巨大成功的主要原因在于能够迅速适应几乎任何它们所处的生态位。同时,haplochromines 不仅能迅速适应环境,还以善于利用其他鱼类谱系可能未开发的食物来源而著称。其中,最成功的物种之一为杂食性鱼类——它们可根据可获得的资源从多种途径满足营养需求。而其他一些更为特化的摄食者则包括食藻者、藻类啃食者、食鱼者、碎屑筛食者、食鳞者、食昆虫者、食螺者,以及我最喜欢的一类,食仔者。

所谓食仔者,是指以其他物种幼体为食的物种。虽然许多鱼类都可能争相捕食自由游动的鱼苗,但就那些食仔性的 haplochromine 慈鲷而言,它们是在其他口孵慈鲷的胚胎或发育中的鱼苗尚未离开孵育者口腔之前便将其吞食。这种摄食策略称为“食仔性”。不同食仔者物种采用的摄食方法各异,均极具创意,有时甚至需要群体合作。

“Paedophage”一词源自希腊语,字面意思为“食仔者”。在 haplochromine 鱼类中,有数个物种采用这种摄食方式。熟悉马拉维湖慈鲷的人可能了解 Caprichromis orthognathus、Hemitaeniochromis spilopterus、Diplotaxodon greenwoodi 以及 Naevochromis chrysogaster。在坦噶尼喀湖中,Haplotaxodon microlepis、H. trifasciatus 以及可能的 Greenwoodochromis bellcrossi 被认为也是食仔者。在 haplochromine 密度较高的区域,食仔者似乎会进化以利用充足的食物资源。我对维多利亚湖地区的慈鲷尤为感兴趣,该区域同样不乏此类鱼种!

维多利亚湖的食仔者

每当讨论维多利亚湖慈鲷群时,总是会有大量关于采用何种命名法较为正确的争论,而对实际鱼种的讨论则相对较少。就我个人观点而言,我非常重视著名英国鱼类学家 P. H. Greenwood 的著述。直到最近,Greenwood 一直是我们了解许多鱼类信息的最佳来源。他在缺乏当今科学家所拥有的众多现代工具的情况下,通过观察鱼体的物理特征及诸如胃内容物之类的线索,将数百种鱼划分成了许多人至今仍被认可的分类体系。不论其准确性如何,他的工作为后来的现代分类奠定了坚实基础。经过多年饲养食仔者后,我认识到 Greenwood 的一些分类可能需要重新修订,但他的描述仍为我们提供了坚实的基础。

维多利亚湖曾经拥有大量“食仔者”,这些鱼都被归入属 Lipochromis (Regan, 1920)。然而,对这一分组的诊断只能说显得过于宽泛——如体长 130–170 mm (5.1–6.7 in)、宽圆的颚部以及多变的体形等特征,并不能精确区分各个种类。需要关注的细节还包括下颚较弱、牙齿往往不从牙龈线上露出(或仅微露)以及宽大的口隙。维多利亚湖的种类包括 Lipochromis cryptodon、L. maxillaris、L. melanopterus、L. microdon、L. obesus、L. parvidens、L. taurinus、L. sp. blue paedophage、L. sp. 'mwanza 和 L. sp. 'matumbi hunter'。Greenwood 为进一步划分这些鱼提出了两个亚属:Lipochromis (Lipochromis) 与 Lipochromis (Cleptochromis),其区别主要涉及头部、上颚及下颚结构。说实话,这一区分在 Greenwood 看来可能颇为明显,但我发现按照他的描述,Cleptochromis 与 Lipochromis 之间的界限很难清晰划分。我认为,将这两个亚属用于描述不同的摄食方式可能更为恰当。

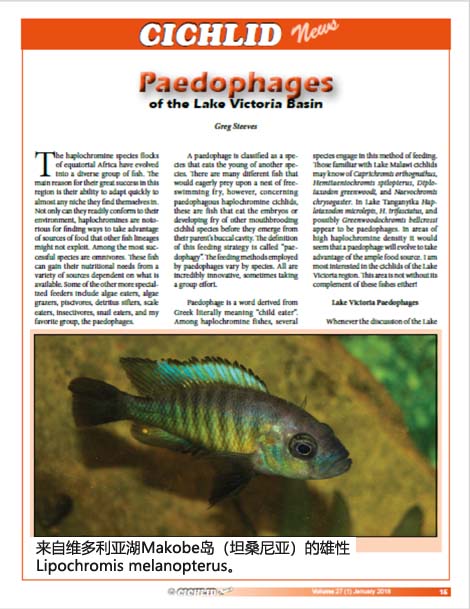

haplochromines 全部都是口孵慈鲷。维多利亚湖周边热带地区的繁殖通常是全年性的,这为这些专门摄食者提供了整年的食物来源。依我经验,Lipochromis 的摄食方式主要有两种:一种是“撞击法”,另一种为“吻部吞食者”。“撞击法”是指通过猛烈撞击口孵慈鲷的口腔(其中有发育中的鱼苗),具体做法是用力撞击鱼类喉部区域,使得卵或鱼苗被突然挤出并迅速被吞食;这种行为既可以由单个捕食者(如 Lipochromis parvidens)实施,也可能是群体行为,如 Lipochromis sp. 'matumbi hunter' 中所观察到的。而“吻部吞食者”则发展出一种独特的方式:它们将张开的嘴覆盖在另一正在孵育鱼苗的慈鲷口部上,并将鱼苗从亲本口中吸出;Lipochromis melanopterus 和 Lipochromis sp. 'mwanza' 就采用这种方式摄食。

一旦理解了这两种捕食其他慈鲷的方式,食仔者的解剖学差异便显得合理。捕捉、固定或切割食物并不需要大牙齿;对于“吻部吞食者”而言,牙齿的存在反而会成为摄食的障碍。固定另一鱼类的吻部时,牙龈比牙齿更能形成密封,有利于吸出胚胎,而大牙齿还可能伤害孵育中的慈鲷——毕竟,何必去伤害自己的“食物工厂”?同时,众多守候的慈鲷能提高捕食成功的几率。值得注意的是,我在少数几次观察“撞击者”和“吞食者”的行为时,均未见它们将受害者所有的卵或鱼苗全部夺走;事后,孵育中的雌鱼依旧带着数量减少了的但却是完整的鱼苗(卵)继续生存。

在维多利亚湖,诸如 Lipochromis melanopterus 的种类在多个地点均有分布,而各地种群在外观上略有差异。例如,Makobe 岛的种群主要由橙色斑点的雌鱼组成,而在邻近岛屿中,雌鱼则呈棕褐色,并带有深色垂直条纹。在非洲大湖区,这种现象并不罕见:局限于特定区域的慈鲷往往会发展出与隔离群体不同的色彩。而另一些物种,如 Lipochromis sp. 'matumbi hunter',则仅限于单一已知地点分布。局限于单一地点使得它们的存在更加脆弱——一旦在该区域消失,就无法再重建种群。这可能正是该物种目前的状况,因为自1990年代以来,Matumbi 岛就未再记录到它的踪迹。

尽管 维多利亚湖的一些令人惊叹的食仔者可能已不复存在,但该区域一些较小的卫星湖中仍保留有这些慈鲷种群的残余。位于 维多利亚湖北部的基奥加湖区就发现了一种与 Lipochromis parvidens 极为相似的物种;我的朋友及水域探险家 Lawrence Kent 在乌干达 的 Kazinga Channel 发现了疑似 Lipochromis taurinus 的鱼,而成年个体看起来构成了一个健康的种群。此外,类似 Lipochromis cryptodon 的物种也在基奥加湖区以及附近一些水道中被发现。

几年前,Old World Exotic Fish, Inc. (Laif DeMason) 从维多利亚湖南部引进了几批野生捕获的物种。在众多美丽的鱼类中,有一款我们称之为 Lipochromis sp. 'mwanza' 的珍品。我记得当时迫不及待地撬开这条漂亮的黑色鱼的嘴,惊讶地发现里面竟然没有牙齿。几个月后,我才得以亲眼见证这食仔者与一只正在孵育的 Enterochromis sp. 'blue obliquidens' 鱼进行摄食的场景。这仍然是我近50年来饲养热带鱼时见过的最激动人心的事件之一。

在水族箱中

我有幸在水族箱中见证了一种我认为属于自然摄食方式的情景。多年前,我曾将一群猎食者与一小群来自坦噶尼喀湖的 Astatotilapia burtoni 一同饲养。起初,我感觉眼前的情形有些异常,毕竟那是我前所未见的。一群约八条 Lipochromis sp. 'matumbi hunter' 精心将一只正在孵育的 A. burtoni 雌鱼围困在水族箱的一个角落,堵住了它的逃生路线。就在一瞬间,其中一条猎食者从雌鱼下方迅速游上来,用力撞击其喉部,使得几枚小卵被挤出,随后全群鱼立刻蜂拥上前,将这些卵迅速吞食。随后,该雌鱼被允许撤退到水族箱的另一处,并成功孵育了余下的卵。整个过程仅在数秒内完成,迅捷而惊人。

我还曾见过 Lipochromis parvidens 展现的另一种“撞击”行为。即使是年幼的 L. parvidens,也会贴近水族箱底部,头部竖直向上,然后猛冲向经过上方的鱼类,直击其喉部。我认为这是一种练习行为,因为年幼的 L. parvidens 并不区分目标的性别。

有人可能会认为,由于这些鱼的摄食方式,它们在水族箱中会表现得十分凶猛,但事实恰恰相反。我发现食仔者极为温顺。不过,我并不建议将它们与其他维多利亚湖物种(尤其是那些被称为“岩鱼”的种类)混养,因为后者在封闭系统中实在太过凶猛。早期我在饲养食仔者时曾犯过这一错误,结果不仅无法在混养水族箱中顺利繁殖,而且雄鱼也无法展现出其鲜艳的色彩。为了充分展示这些鱼的最佳状态,我建议将它们单独饲养。我曾与较小的 Synodontis 鲶鱼种(如 S. flavitaeniatus)混养而没问题;我也曾成功将 Lipochromis sp. 'matumbi hunter' 与 Lipochromis melanopterus,以及 Lipochromis parvidens 与 Prognathochromis perrieri 混养,但再一次建议,如果您对这些鱼没有丰富经验,最好将食仔者单独饲养。毕竟它们在水族界并不多见,且供应稀缺。

尽管这些鱼是特化的慈鲷,但摄食问题并不严重。请注意,它们的天然食物富含高蛋白,而且这些鱼不会持续进食,因为并非每次攻击口孵慈鲷都能成功。建议使用优质片状饲料,并辅以黑蚯蚓或盐水丰年虾喂食;雄鱼的色彩变化能及时告知您饲养方法是否合适。只要状态良好,Lipochromis 总是一群色彩斑斓的慈鲷。

我仅成功繁殖过两种食仔者:Lipochromis sp. 'matumbi hunter' 与 Lipochromis melanopterus。我有同事成功繁殖过 Lipochromis parvidens,这些物种的繁殖策略均相似。我从未见过像其他 haplochromine 慈鲷那样在产卵前有筑巢行为。当一只成熟雌鱼(即卵正在发育并愿意产卵的雌鱼)出现时,雄鱼会接近雌鱼,将身体呈对角线角度,展开鳍,并剧烈摇动;就在此时,雄鱼会展现出最为鲜艳的色彩。这种摇动行为可能持续数天,直至雌鱼屈服于其攻势。随后,雌鱼会跟随雄鱼到基底上一块空旷区域,双方围绕彼此游动。雄鱼将鳍压在基底上,展现出类似卵形的眼斑;雌鱼便轻咬其臀鳍,释放出一两个卵,随后迅速转身将卵拾起,并再次触碰雄鱼的眼斑,促使雄鱼释放精液,使卵在体内受精。此过程反复进行,直至雌鱼排尽所有卵后离开产卵区去进行孵育。

我一直对那些略有不同、富有故事的鱼情有独钟,而食仔者正兼具这两者!它们独特的特性与我习惯的其他 haplochromines 略有不同,对其在自然水域中的种群状况仍有许多疑问。维持人工饲养种群至关重要,我认为某些物种(如 Lipochromis sp. 'matumbi hunter')很可能现在仅存于人工饲养环境中。这些鱼都是濒危类物种,它们的生存可能完全依赖于慈鲷爱好者。请腾出一只水族箱,与维多利亚湖区域那些令人惊叹的食仔者共处一隅吧!

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS