与众不同的 Xenotilapla caudafasciata(双尾纹珍珠)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2016年第1期)

(翻译:ChatGPT-4o)

当我还很年轻时,读到 Ad Konings 刚出版的那本关于坦噶尼喀湖慈鲷的书(Konings 1988),马上被书中展示的我最喜欢的慈鲷在自然栖息地游动的美丽照片惊呆了。这本书真正彻底改变了我和许多其他爱好者的水族箱造景。我们第一次看到我们饲养的物种在高质量照片中的栖息地,这给了我们更自然的水族造景灵感,让每个物种都能展现其特定的行为。不过,很快我的注意力就被一些截然不同的照片吸引住了,因为我深深地被照片中那些保存完好的标本所吸引,这些标本都是博物馆收藏的尚未观察到活体的物种,其中最吸引我的莫过于来自深层泥质栖息地的大眼 Xenotilapia: X. ornatipinnis、X. longispinis、X. burtoni、X. nigrolabiata 和 X. caudafasciata。活体标本有哪些颜色,它们有哪些迷人的行为和繁殖方式?

X. ornatipinnis 很快就因为可以在相对较浅的水域被采集到,而得以顺利地引入欧洲(Eysel 1990)和美国(Smith 1992),此后一直活跃在水族圈里。然而,其他深水物种在接下来的十余年里几乎音讯全无,直到“Red Princess”——X. nigrolabiata 出现,紧接着是 X. longispinis(Andersen 2007;2008)。而本篇文章的主角 X. caudafasciata 则于 2007 年由荷兰的 Verduijn Cichlids 引进。至此,在这个深水系列里,只有 X. burtoni 还未见活体问世。同时也发现真正的 X. sima 其实也是一种深水物种(Andersen 2009)。能够让 X. nigrolabiata、X. longispinis、X. sima 以及 X. caudafasciata 同时在我的水族箱中游动,一度是我这个慈鲷饲养者的梦想。要在 20 年前,我简直想都不敢想。

Verduijn 最先引进 X. caudafasciata 纯属巧合:当时捕获某种 Xenotilapia 时误捞上来 3 条——两雄一雌。幸运的是,它们不久后就开始繁殖,使 Verduijn 能够将幼鱼分发给欧洲的玩家。大约在同一时期,德国的进口商也开始提供野生个体,不过价格依旧不菲。

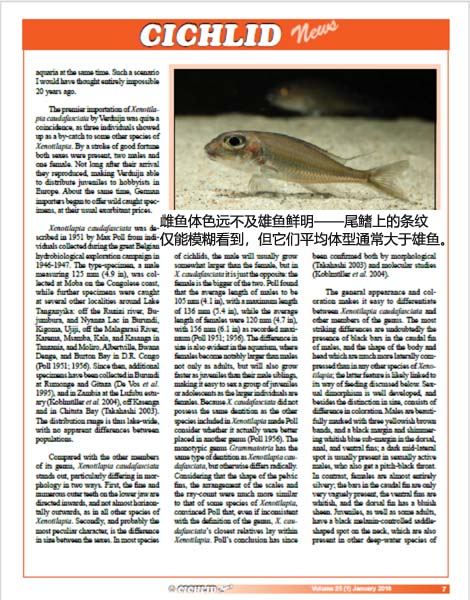

与同属其他物种相比,X. caudafasciata 有两个突出的形态差异:一是下颚那些又细又多的外层牙齿是向内倾斜,而非像所有其他 Xenotilapia 一样几乎水平朝外。二是雌雄体型差异与常见的慈鲷物种恰好相反:雄鱼通常比雌鱼略小。Poll 统计显示,雄鱼平均体长 105 毫米(约 4.1 英寸),最大 136 毫米(约 5.4 英寸);雌鱼平均 120 毫米(约 4.7 英寸),最大可达 156 毫米(约 6.1 英寸)(Poll 1951;1956)。这一差别在水族箱里也很明显:雌鱼不仅成年后更大,而且从幼鱼起就长得更快,很容易就能根据体型大小区分出性别。由于牙齿构造与其他 Xenotilapia 物种不一致,Poll 最初曾考虑过将 X. caudafasciata 归到别的属(Poll 1956)。虽然另一个单型属 Grammatotria 的牙齿类型与其相同,但其他形态特征又相差甚远。结合骨骼构造、鳞片分布以及鳍条数目等,Poll 最终还是将其放入 Xenotilapia,并指出虽然与原先对该属的定义有所出入,但它的最近亲仍在 Xenotilapia 内部。这一结论也在后续的形态学(Takahashi 2003)和分子研究(Koblmüller et al. 2004)中得到支持。

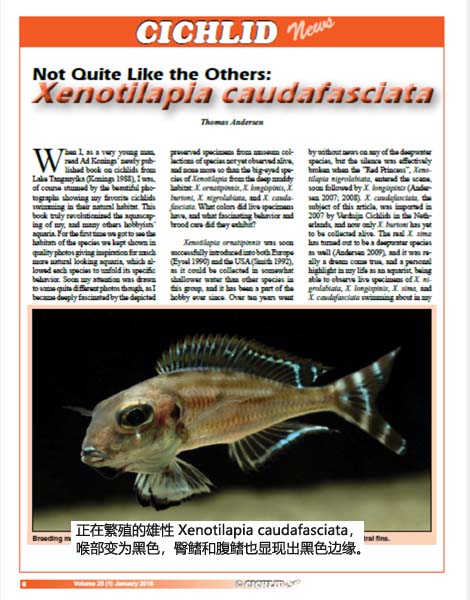

就整体外观和体色来说,X. caudafasciata 与其他 Xenotilapia 成员还是很好区分。最显著的是雄鱼尾鳍带有黑色横带,以及比本属其他物种更侧扁的体形与头形——后者应该与它的摄食方式有关。该种性二型特征显著,除了体型差异外,雌雄在色彩上也大相径庭。雄鱼背鳍、臀鳍和腹鳍上各有三道淡黄色至棕黄色的带状花纹,并带有一道黑色边缘和一圈泛白蓝光的次边缘;繁殖期的雄鱼体侧通常可见一块深色的圆斑,咽喉也会变得漆黑。与之相对,雌鱼几乎呈银白色,尾鳍上那几道条纹仅能隐约看见,腹鳍泛白,背鳍带有蓝色光泽。幼鱼以及部分成鱼在颈部还会出现一块马鞍状的黑色素斑,这在其他深水 Xenotilapia 中(X. longispinis、X. nigrolabiata、X. ornatipinnis)也有类似现象。其功能目前尚不明确,但有人推测这种背斑或许能让群游的鱼在浑浊或较暗的水域中彼此定位(Andersen 2008)。

Evert 在 Cape Chaitika 的那次邂逅发生在岩石区结束、沙底开始的交界地带,水深 45-50 米(约 150-165 英尺),再往下到 60 米(约 200 英尺)水深就逐渐变为沙泥混合底。他还在 Kigoma 以北的坦桑尼亚水域相似深度也观察到了该物种(Van Ammelrooy,comm.)。除了这些第一手资料外,关于此鱼的自然栖息地信息并不多。Poll 用于最初描述的样本大多来自水深 50-75 米(约 165-255 英尺)的沙泥混合底区域,最深达 100 米(约 330 英尺);仅偶尔能在 35 米(115 英尺)以内捕获,多出现于河口位置(如 Malagarasi河 入湖口)(Poll 1956)。不过,有实验证据显示在有些情况下该鱼可在更浅的水域出现。比如在研究 布隆迪的布琼布拉附近一处水深仅 15 米(约 50 英尺)、但离岸 600 米(约 0.37 英里)的沙质湾内对四种 Xenotilapia(X. caudafasciata、X. ochrogenys、X. longispinis、X. ornatipinnis)摄食习性的调查中,就发现 X. caudafasciata 数量不在少数。而且与多数 Xenotilapia 不同,X. caudafasciata 在停留时并不仅仅会张开腹鳍、折叠臀鳍——它会将臀鳍也舒展开,这可能有助于在松软的泥底上休息时不至于身体下陷。

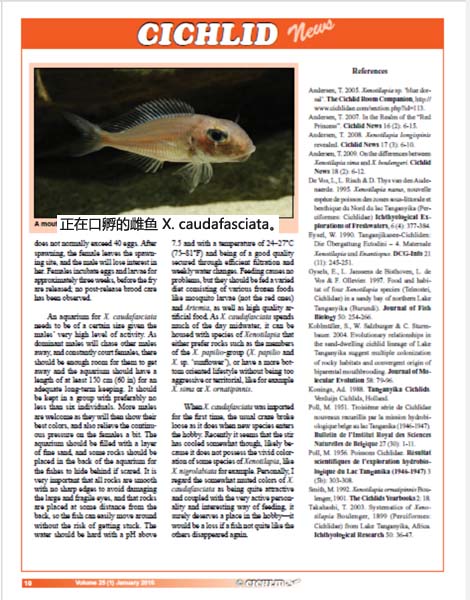

前文提到,X. caudafasciata 与其他 Xenotilapia 最大的不同之一就是牙齿方向。大多数 Xenotilapia 的外层牙齿几乎水平朝外,被认为有利于它们像“耙子”一样将沙底耙入口中进行有效的筛选或过滤。而 X. caudafasciata 的牙齿是垂直分布,Poll 在讨论其属种的归属时曾推断,这说明它不像其他物种那样大量“翻沙”。事实上,这种推断和实际观察也相吻合。常见的 Xenotilapia 会以腹部和口贴近底沙、横向滑动的方式筛食,而 X. caudafasciata 在水族箱中寻找食物时几乎不会静躺在沙底,而是先在底部上方巡游,一旦发现目标,就迅速将头插进沙里,含一口沙再略作咀嚼,把无用残渣从口和鳃中吐出——与 Callochromis 属的摄食方式相似。它那更加侧扁的头部和口型,配合这种垂直方向的牙齿,就像“挖掘机”一样高效地从沙底“铲”起一口沙。考虑到其最喜欢的食物是摇蚊幼虫,结合上述捕食方式,可以推断它很可能擅长从上方发现个体幼虫后快速出击,将其从沙底中捕捉出来。

由于雄鱼活动量极大,饲养 X. caudafasciata 的水族箱需要足够宽敞。优势雄鱼会不断驱赶其他雄鱼,并频繁追求雌鱼,因此最好保证水族箱长度在 150 厘米(约 60 英寸)以上,以便长期饲养。建议群养,数量不宜少于六条,多一些雄鱼会让它们展现更佳的体色,并在一定程度上分散对雌鱼的骚扰。底砂应选择细沙,并在水族箱后部放置一些光滑的石块供其受惊时躲藏——要避免带尖角的石头,以免伤到它们又大又脆弱的眼睛;同时石块与后壁之间要留够空间,让鱼自由通过不致被卡住。水质应硬度较高,pH 值不低于 7.5,温度 24-27℃(75-81℉),并配合高效过滤和每周换水来保持水质。它们在喂食上没有特别挑剔,建议提供种类多样的食物,如不同种类的冷冻蚊幼虫(不含红虫)和丰年虫(Artemia),也可搭配优质饲料。X. caudafasciata 白天常在中层水域活动,可与喜好岩石区域的 X. papilio 群(如 X. papilio 和 X. sp. 'sunflower')或偏好底层、但攻击性不强的物种(如 X. sima、X. ornatipinnis 等)混养。

X. caudafasciata 初次进入水族爱好者视野时,也曾引发了一阵“新鱼”热潮。近期,这股热度似乎有所退却,或许是因为它不像某些 Xenotilapia(如 X. nigrolabiata)那样色彩艳丽。但就我个人而言,我觉得它略显低调的色彩依然很有魅力,再加上活泼好动的性格和独特的取食方式,X. caudafasciata 完全值得在水族圈占据一席之地。它与众不同,如果就此消失,倒实在可惜。

参考文献

--Andersen,T. 2005. Xenotilapia sp. 'blue dorsal'。 The Cichlid Room Companion, http:// www.cichlidae.com/section.php?id=113.

--Andersen,T. 2007 年。《在 “Red Princess”的王国》。《慈鲷资讯》 16 (2): 6-15.

--Andersen,T. 2008 年。《Xenotilapia longispinis 揭秘》。 《慈鲷资讯》 17 (3): 6-10.

--Andersen,T. 2009 年。《关于 Xenotilapia sima 和 X. boulengeri 的区别》。《慈鲷资讯》18 (2): 6-12.

--De Vos, L, L. Risch & D. Thys van den Audenaerde. 1995. 北坦干尼喀湖淡水区和底栖区Xenotilapia nasus 的新发现 (Perciformes: Cichlidae)。《淡水鱼类探索》, 6 (4): 377-384.

--Eysel, W. 1990. 《坦噶尼喀慈鲷》: Die Übergattung Ectodini-4. 《雌性 Xenotilapia 和 Enantiopus》。DCG-Info 21(11): 245-251.

--Gysels, E., L. Janssens de Bisthoven, L. deVos & F. Ollevier. 1997. 《布隆迪坦噶尼喀湖北部沙质海湾中四种 Xenotilapia(Teleostei,Cichlidae)的食物和栖息地》。 《鱼类生物学杂志》 50: 254-266.

--Koblmüller, S., W. Salzburger & C. Sturmbauer. 2004. 《坦噶尼喀湖沙栖慈鲷的进化关系表明,它们曾多次移居岩石栖息地,并趋同于双亲口蝠。 《分子进化杂志》 58: 79-

--Konings, Ad. 1988.《坦噶尼喀慈鲷》。Verduijn chiclids。荷兰

--Poll, M. 1951。《坦噶尼喀湖水文生物的新任务》(1946-1947年)。《比利时皇家自然科学研究所学报》27(30):1-11。

--Poll, M. 1956 。Poissons Cichlidae。《坦噶尼喀湖水文勘探科学》(1946-1947)3(5):303-308。

--Smith, M. 1992。Xenotilapia ornatipinnis (Boulenger, 1901),1901年。《慈鲷年鉴》2:18。

--Takahashi, T. 2003。《非洲坦噶尼喀湖Xenotilapia (Boulenger, 1899) 的分类学》,1899(Perciformes: Cichlidae)。《鱼类研究》50:36-47。

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS