饲养 'Lamprologus' callipterus(凯利贝)的体验

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2019年第2期)

(翻译:ChatGPT-4o)

我想在本文分享我饲养 'Lamprologus' callipterus(凯利贝) 的经历。这是来自坦噶尼喀湖、行为相当有趣的慈鲷,Ad Konings 在其《Tanganyika Cichlids in their natural habitat》第三版中称之为“收集贝壳的鱼”。由于我主要是在群养环境中饲养慈鲷,所以我的大多数观察也都涉及将 callipterus(凯利贝) 与其他坦噶尼喀慈鲷混养,而不是单独开缸。我打算介绍水族箱的布局、日常维护、投喂,以及它们在大缸群养状态下的繁殖情况。当然,其中很多做法也适用于单独饲养这条鱼的情形。

什么是 'L' callipterus(凯利贝)

'Lamprologus' callipterus(凯利贝) 是坦噶尼喀湖的特有慈鲷,属于岩穴产卵类型,也被归为当前暂时属于 'Lamprologus' 这一属的栖贝慈鲷之一,其同属的还有 ocellatus(紫蓝叮当)、multifasciatus(九间贝)、speciosus(黑钻贝)、 和 stappersi(钻石贝) 等。Boulenger 于 1906 年根据 Cunnington 在 1904-1905 年于刚果地区(Mpala)采集的三个模式标本对 callipterus(凯利贝) 进行了描述。它的名称源自拉丁化的希腊词,意指“美丽的翅膀”,用以形容此鱼的鳍。与该组大多数其他物种相比,它具备更修长的体型,侧线鳞片数 35-37,侧线分支较短,腹鳍第二、三根鳍条比第一根更长,尾鳍则呈圆形。1997 年,Stiassny 还补充了一项区分特征:callipterus(凯利贝) 的唇部骨完全骨化,并悬挂于唇韧带中。与其他 'Lamprologus' 成员的区别还包括其眼径较小,仅占头长的 20%-28%,而该属其他成员的眼径通常超过头长的 30%。

对 'Lamprologus' 的物种而言,callipterus(凯利贝) 体型算是比较大的,雄鱼可达 46 英寸(约 10-15 厘米),雌鱼约 22.5 英寸(约 5-6 厘米)。有记录的最大体长约 6 英寸(约 15 厘米)(Poll 1956)。目前被暂时归入这一群的 'Lamprologus' lemairii 体型甚至比 callipterus(凯利贝) 更大。已报道存在体型如雌鱼般大小的“矮种”雄鱼,这些矮种雄鱼会在繁殖时潜入与雌鱼相同的贝壳中以“偷袭”配对。

'L' callipterus(凯利贝) 的雌雄异形非常明显,雄鱼长约 46 英寸(10-15 厘米),而雌鱼仅 22.5 英寸(5-6 厘米),且雌鱼侧身斑纹对比更鲜明,带有些许斑驳感。据说“矮种”雄鱼也可能呈现出类似雌鱼的体纹。当雄鱼长到大约 2.75 英寸(约 7 厘米)时,通常会加入由其他雄鱼组成的觅食群,直到性成熟为止。这个觅食群可能多达 100 条以上。在此期间,雄鱼主要在开阔水域活动,主要摄食虾类,也会吃小鱼。有时其他物种如 Lepidiolamprologus elongatus(珍珠长身炮弹)也会这种群体以利用食物资源,并通过数量优势获得安全。与之相对的是,幼年雄鱼在外觅食的同时,雌鱼则一直待在贝壳附近。

雄鱼一旦达到性成熟,就会在湖底收集大量散落的贝壳打造巢区。这些巢区通常靠近岩石突起的地方,能看到雄鱼用嘴叼起贝壳,将其搬运到满意的位置。据报道,有些雄鱼能收集超过 100 个贝壳。

我是如何获得它们的

我第一次接触 'L.' callipterus(凯利贝) 是在 1980 年代,当时该物种刚从坦噶尼喀湖引进到水族市场。我毫不犹豫地入手了六到八条野生成鱼,价格相当可观——即使放在今天也不算便宜。这些鱼到货状态不错,尺寸都在 5 英寸(约 12.5 厘米)左右。那时我很兴奋,因为对我而言,这既是新种又是稀有鱼。不过尽管我不建议跳过隔离检疫,我当时还是直接把它们放进了一个 125 加仑(约 475 升)的坦噶尼喀群养缸。这是个对我来说非常神奇的水族箱,因为我养过的任何坦鲷都在这缸里繁殖过——N. leleupi(天堂鸟)、V. moori(茉莉天堂鸟)、A. calvus(珍珠虎)、N. tretocephalus(五间半)等等,我理所当然地觉得 callipterus(凯利贝) 也会繁殖。可几个月过去却毫无动静,没有一点求偶或配对迹象。一直让我困扰不已,直到后来才知道这个物种雄雌体型差异巨大,而最初进口的只有雄鱼。类似的状况后来也发生在 Altolamprologus fasciatus(斑马虎),当时也没人意识到该物种雌鱼比雄鱼小很多。

我第二次饲养 callipterus(凯利贝) 是在 2001 年,但我没有任何繁殖记录,仅有雄鱼的照片,所以我猜当时我也没买到雌鱼。直到 2016 年,我才决定再试一次。不太确定它们的来源,但估计是 Ohio Cichlid Association 成员 Tim Craig 繁育的后代,他曾成功繁殖过许多较少见的坦噶尼喀慈鲷。

我拿到两雄两雌时,第一印象是:哇,当它们同时出现在面前时,雌雄的体型差距也太大了!我把这对鱼放到一个 125 加仑(约 475 升)的水族箱里,缸里还养了大约十八条 Paracyprichromis nigripinnis(蓝翼蓝珍珠)做群养。我给它们放了几只 Murex indivia 贝壳以供居住。没多久就发现,每次进到鱼房,贝壳好像都被挪到了不同的位置。虽然从没直观看到雄鱼把贝壳叼着搬运,但我多次看到它们用身躯来推。雌鱼大多数时间都靠近贝壳,只有在投喂时才会游到水族箱更高的水层,而雄鱼则大部分时间在这个 6 英尺长(约 1.8 米)的水族箱里巡游。总之,这次我总算知道自己确实有雌鱼了,看起来有希望让它们繁殖。

栖贝类的水族箱建立

因为我偏向繁殖和摄影,所以我的水族箱布置往往比较简洁,故意不放太多装饰、花盆、岩石、木头或其他摆件。这样做可以更方便地捕捞口孵鱼以收集幼鱼,或移出底栖产卵的鱼苗,也方便我随时拍照。我使用的双层鱼架,上层水族箱内都有一层沙底且放置了一些贝壳。有时如果贝壳靠近水族箱后壁,为了摄影需要,我会在后面放一点岩石、沉木或水生植物做背景。另外,这些水族箱的后玻璃都涂有灰色的哑光底漆,以遮挡电线和软管,也更便于观赏和拍摄。

当我再次开始饲养栖贝物种时,我从佛州的一家公司购买了一批混合贝壳,其中包含 Murex indivia、Murex virginius、Gold Mouth Turbo、Silver Mouth Turbo,以及其他一些 12.5 英寸(约 2.5-6.5 厘米)的装饰性贝壳。鱼对它们接受度很高,并且这些贝壳本身也很美观。不过,近来我为了追求更贴近自然的观感,换用了 Neothauma tanganyicense(坦噶尼喀蜗牛壳)。我是从 African Diving Ltd 购买的,在 OCA 的演讲中 Chris Carpenter 提到他曾以合理价格从那里采购并运到美国。选择 Neothauma 主要是出于拍照需求,没有别的特别原因。根据个人偏好,不同类型的贝壳都能很好地满足需求,比如蜗牛料理用的 Escargot 壳就很常见,也很合适。我甚至用过藤壶(barnacles)来避免贝壳内部缠绕太深导致小鱼被卡住的风险。早年,当我并不打算拍摄某些物种、而只想专心繁殖时,也曾用 PVC 弯头并在一端加堵头来为栖贝鱼提供庇护,这种方式虽然实用,但在外观上多少逊色。

至于水质,我用的是美国俄亥俄州 Medina 市政自来水,并用 Rusty Wessel 和 Dan Woodland 的方法改装自动换水系统。冷热水先汇入恒温混合阀,将温度调到约 80°F(约 27°C),再经过大型活性炭滤芯以去除氯和其他可能的杂质。之后通过草坪喷水计时器(sprinkler timer)按设定时间周期注水,并在一个小阀门分配器上装了多个滴灌口(emitters)控制各缸的注水量。这样一周下来,大约能给每个缸提供 50% 的换水量。每个水族箱都打了溢流孔,通过接头把多余水排到地漏。极少数情况下,有些慈鲷无法适应这种换水频率,我就会把那个缸的进水阀关掉,停止自动换水。到目前为止,最明显不适应的是 Altolamprologus compressiceps 'Shell'(贝壳珍珠虎)。我没有再加任何调水剂来处理水质,不过在每个坦噶尼喀慈鲷缸里都会铺一层含碳酸盐的沙子,以期将 pH 稍微提升到自来水原本 pH 7.5 以上。既然没什么问题,我就没对 pH 或硬度进行监测了。虽然注入缸的水是 80°F(约 27°C),但整个鱼房常年保持在 75°F(约 24°C)。

喂食和调理 'L'. callipterus(凯利贝)

我给坦噶尼喀慈鲷提供多种饵料,主食是优质的螺旋藻/海带片和冻干磷虾。我也会不定期投喂冻干丰年虾和冻干磷虾,有时会喂一些干制鱿鱼(月喂两三次)。所有冻干饵料在投喂前我都会仔细捏碎。几十年来,我每天都孵化丰年虾卵给底栖产卵的苗吃,但在规模缩减并追求低维护后,我就不再这样做了。目前我会投喂去壳的丰年虾卵和一些小粒饲料,应付幼鱼的需求基本够用。当幼鱼长到几周大之后,我就开始给它们喂细碎的薄片饲料,一直持续到它们能吃碎碎的冻干饵料——通常当鱼长到约 1 英寸(2.5 厘米)时就可以了。

慈鲷群落缸与合适的混养对象

在饲养和繁殖中美洲慈鲷 30年后,我想从持续应对它们攻击性的管理中暂时抽身。当我们在大约九年前搬进一所较小的房子时,我决定重新饲养坦噶尼喀慈鲷。虽然很多慈鲷圈的朋友都知道我主要养中美洲慈鲷,但其实我几乎一直也在同时饲养坦噶尼喀慈鲷,它们同样是我的最爱。为了适应新房子规模的缩减,我把原本的水族缸数量减少了一半以上。在选定的地下室空间里,我计划在架子的上层放置6个大水族缸,容量约90-125加仑(340-475升),下层放的全部是40加仑(约150升)左右的繁殖缸。新鱼房的设计原则包括良好的照明、节能、美观,并通过自动换水系统将日常维护量降到最低。我主要想饲养一些相对温和的'Lamprologus'、Paracyprichromis、Cyprichromis 以及其他坦噶尼喀类型的鱼。另外我也计划留一个缸给那些温和的,比如 Thorichthys 属。目前这个缸里就养着一对漂亮的 Thorichthys callolepis,得感谢 Debbie Sultan 和 Tom Turtle Coradini 的馈赠。

为了让投喂管理更简单,我最初将重点放在坦噶尼喀的口孵慈鲷上。它们的幼鱼在刚能自由游动时就已经较大,无需投喂刚孵化的卤虫幼体(Artemia),只要饲喂细碎的薄片饲料和小型颗粒饲料即可。此外,我过去饲养的大多是基底繁殖类慈鲷,所以尝试新的口孵种类也带来了全新的体验和拍照机会。

在新鱼房搭建完成后,我便开始尝试各种坦噶尼喀慈鲷的组合。我喜欢混养缸的理念,因为多年的经验告诉我这是可行且成功的方式。有两个特别成功的群落缸让我记忆深刻。其一是一个125加仑(约475升)的南美和中美洲慈鲷混养缸,里面的繁殖对包括 Uaru amphiacanthoides、Vieja melanurus、Criboheros longimanus 以及根据情况随时更换的其他物种。另一个是一个150加仑(568升)的基底繁殖类慈鲷混养缸,里边包括 N. leleupi(天堂鸟)、V. moori(茉莉天堂乌)、A. calvus(珍珠虎)等,随着时间推移也时常更换品种。那个展示缸里放了大块的 Tufa岩做成的礁石堆,前底部排了一列海螺壳。以上两个例子都成为了“繁殖机器”:只要仔细搭配物种,就能很好地管理攻击性,并将繁殖成果最大化。当然,我也在这个过程中学到不少经验教训;比如,切勿把正在繁殖中的 Trichromis salvini 放进一个以温和新热带慈鲷为主的混养缸。再比如,不要把形态相似且在水体同一层活动的两个物种放在一起——N. leleupi(天堂鸟)和 N. mustax(白颚天堂鸟)就是个典型事例,否则它们很可能互相对立,压根不会繁殖。最后,还要记住,别把体型不大的 Kronoheros umbriferus 或 Mesoheros festae 与那些温和的新热带慈鲷一起混养来“长大”,因为它们会很快占领整个缸并破坏原有的和谐。

我在新家搭建的第一个群落缸里,混养了口孵和基底繁殖慈鲷,包括 N. leleupi(天堂鸟)、A. calvus(珍珠虎)、'L.' similis(斑马贝)、P. brieni(黄翼珍珠)和 T. irsacae(尖嘴蓝点狐狸)。刚开始,我很快就让 leleupi(天堂鸟)、calvus(珍珠虎)、brieni(黄翼珍珠)、irsacae(尖嘴蓝点狐狸)成功产卵,而 similis(斑马贝) 也顺利繁殖了。然而,其他鱼在抢食时过于凶猛,导致底层的栖贝类和它们的幼鱼难以抢到食物,常年只能在贝壳附近逗留。它们逐渐瘦弱,不再继续繁殖,幼鱼也长不大。最终,我只得把这些'L.' similis(斑马贝) 移出,才避免进一步损失。

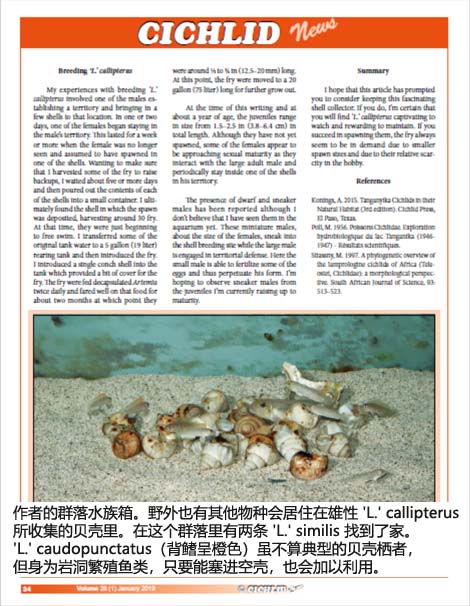

通过不断摸索,我找到了如今这套可以让贝壳类在大型群落缸里成功生存的办法。我发现把 Paracyprichromis 和 Cyprichromis 与贝壳类放在一起是相当有效的组合。比如,P. nigripinnis、P. brieni(黄翼珍珠)、Cyprichromis leptosoma "Utinta"(尤亭塔剑沙)以及 Cyprichromis microlepidotus "Bulu Point"(布鲁岬细鳞剑沙)都是很好的“缸友”。它们是中上层活动的鱼类,不会打扰底层那群占据贝壳繁殖的种类。而且这类“沙丁鱼型”慈鲷的温和性也让底层贝壳类鱼能够更自在地寻觅食物,不会像与更具领地意识的鱼混养时遭到攻击和驱赶。

我也尝试过在没有 Cyprichromis 的情况下,将多种贝壳类放一起,而且效果不错。比如,我曾在一个100加仑(约380升)、6英尺(1.8米)长的水族箱里成功混养 'L.' speciosus(黑钻贝)、'L.' ornatipinnis Zambian(赞比亚蓝钻贝)、Telmatochromis temporalis 'Shell'(坦伯拉卷贝)等。个人经验认为,想要环境和谐,关键之一在于“贝壳数量要多于鱼的数量”,这样每条鱼都能分到自己的一块地盘。我在养 callipterus(凯利贝) 时就做过类似实验,把它们放进一个已有 speciosus(黑钻贝) 和 Telmatochromis temporalis 'Shell'(坦伯拉卷贝)的缸。底砂上大约分散了30只 Neothauma tanganyicense 贝壳。最初一个多月一切正常,直到雄鱼开始表现出繁殖欲望。有一天,它竟然把缸里的所有贝壳都搬到后方左角,虽然看起来挺有意思,但也导致了缸里冲突激增,别的小型贝壳类鱼顿时失去了安身之所。于是我把那些贝壳类搬去别的缸,好观察这条雄鱼的“表演”并记录它的举动。当时我还想拍下它搬贝壳的画面,可惜最终没能抓拍到。

在我一个125加仑(475升)的群落缸里,曾同时饲养过两条雄性 'L.' callipterus(凯利贝) 和两条雌鱼。实际上就是两个成对儿,外加一群大约15条 Paracyprichromis nigripinnis(蓝翼蓝珍珠)在一起。其中一条雄鱼在缸左侧建了产卵区,集中了一些贝壳,并与其中一条雌鱼多次产卵。另一条雄鱼和雌鱼则在缸里随意游动,没有固定的地盘。记忆中,这种环境里并没出现过明显的攻击问题,不过如果在更小的缸里放几条成年雄鱼一起,可能就会出事了。

目前,我正在一个6英尺(1.8米)长的水族缸里饲养大约12条幼年的 callipterus(凯利贝),它们与其他贝壳类、Paracyprichromis nigripinnis(蓝翼蓝珍珠,包括普通色和白化)以及 Cyprichromis leptosoma 'Utinta'(尤亭塔剑沙)混养。到目前为止,一切正常。

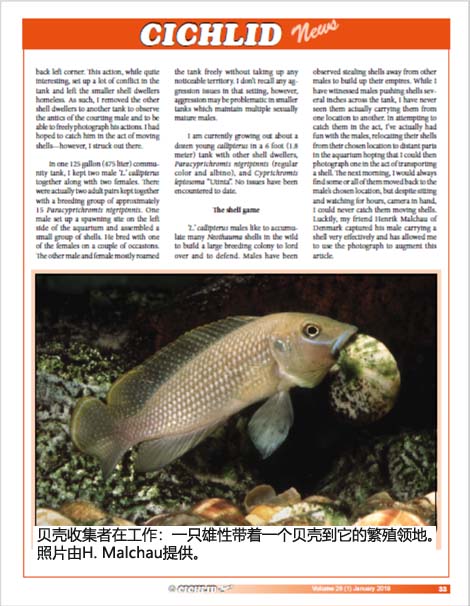

贝壳游戏

野外的 'L.' callipterus(凯利贝) 雄鱼喜欢收集很多 Neothauma 贝壳,建造一个大型繁殖群落,自己坐镇“城堡”并加以防御。据观察,雄鱼会从其他雄鱼那里“偷走”贝壳以壮大自己的“帝国”。我确实见过雄鱼在缸里把贝壳往前推几英寸,但从未亲眼见到它们真把贝壳叼起来运到另一处。为了能拍到它们“搬家”的瞬间,我曾故意把雄鱼聚拢的贝壳移到远离它地盘的地方,想诱使它搬回来然后拍照。可第二天早上总会发现,有些或全部贝壳已被运回原处,但我长时间守候也没拍到那关键画面。幸运的是,我的朋友、丹麦的 Henrik Malchau 就拍到了他家雄鱼真的把贝壳叼着走,他愿意让我用那张照片来补充本文。

繁殖 'L.' callipterus(凯利贝)

我自己繁殖 'L.' callipterus(凯利贝) 的经历是:雄鱼先划定一个领地,并将一些贝壳搬过去。大约一两天后,就有一条雌鱼开始待在这个雄鱼的领地里,维持一周或更久,随后那条雌鱼就不怎么出现了,我猜它大概率在某个贝壳里产卵。为了留一些幼鱼做“后备”,我通常会等上5天以上,然后将所有贝壳的内容倒进一个小容器里查看,找出那只藏有鱼卵的贝壳。这时候往往能捞到大约30条幼鱼,它们刚开始自由游动。我会把原缸的水舀一些到一个5加仑(19升)的饲养缸,然后将幼鱼放进去,再投放一个海螺壳让它们躲藏。平时我每天喂它们两次去壳丰年虾,它们在这食物上长得很好,持续约两个月,体长就能达到1/2到3/4英寸(12.5-20毫米)。之后,我会把它们转移到一个20加仑(75升)的长缸让它们继续成长。

写下这篇文章时,它们大约已经一岁大,身长介于1.5-2.5英寸(3.8-6.4厘米)之间,尚未繁殖。不过一些雌鱼似乎已逐渐达到性成熟,会与缸里那条成年大雄鱼产生互动,偶尔也会躲进雄鱼领地内的某只贝壳里。

有文献报道过它们存在“矮种雄鱼”(dwarf males)或“潜入型雄鱼”(sneaker males),但我自己还没在缸里确认见到。听说这些小雄鱼跟雌鱼一样大小,会趁大雄鱼忙于守护领地时偷偷溜进产卵区,在大雄鱼没注意的时候给鱼卵授精。希望我现在养的这一批小鱼里能出现这种“偷偷摸摸”的雄鱼,这样就能现场观察到它们如何延续基因了。

结论

希望通过这篇文章,能让你对这个有趣的“贝壳收藏家”——'L.' callipterus(凯利贝) 产生饲养的兴趣。如果你真的开始饲养,相信你会发现它们趣味十足、观赏价值极高。如果繁殖成功,因为它们每次产卵数量不算太多,而且在爱好者群体里也不算常见,幼鱼往往也相当抢手。祝饲养顺利!

参考文献

--Konings, A. 2015. 《坦噶尼喀自然栖息地的慈鲷(第三版)》。慈鲷出版社,埃尔帕索,德克萨斯州。

--Poll, M. 1956. Poissons Cichlidae. 《坦噶尼喀湖的水文生物学探索(1946 - 1947)》 - 科学研究。

--Stiassny, M. 1997. 《非洲 lamprologine 慈鲷的系统发育综述》 (Teleostei, Cichlidae): 形态学的观点。南部非洲科学杂志,23(3):513-523。

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS