坦噶尼喀湖最古老的 Haplochromine 之一:Tropheus duboisi(蓝面蝴蝶)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2020年第3期)

(翻译:ChatGPT-4o)

在坦噶尼喀湖的大多数地区,岩石栖息地位于缓坡岸边,岩石间通常可以看到沙地的斑块。这个栖息地中的岩石彼此堆叠,形成了复杂的洞穴和缝隙网络。Aufwuchs(生物覆层)是一种由附着在岩石表面的绿色藻类长丝与蓝绿藻短丝交织组成的基质,其间还有硅藻和无脊椎动物生存。这种生物覆层几乎没有沉积物,藻类得以茂盛生长,有些地方甚至形成厚厚的绿色覆盖层。由于食物资源非常丰富,生存空间的竞争也很激烈,只有最强壮或最具攻击性的物种才能获得领地。

湖中没有哪片岩石海岸没有Tropheus属的物种栖息,目前已知该属至少包含九种,其中四种表现出显著的地理变异。这个属中最古老的成员是Tropheus duboisi(见Konings, 2013),它是该属中最不具攻击性的物种,因此成年个体很少出现在岩石栖息地5米(16英尺)以内的浅水区域。

描述

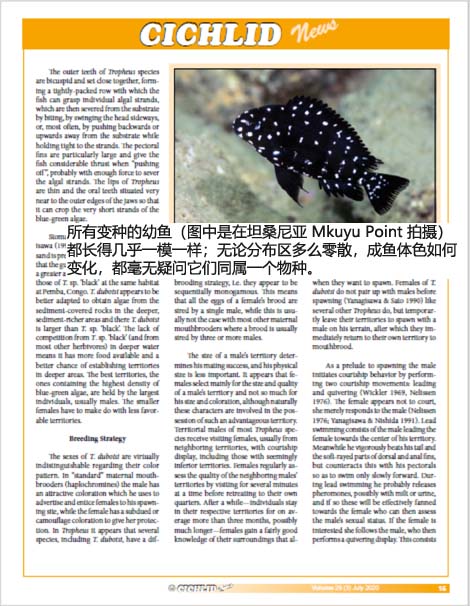

所有Tropheus物种在形态和大小上都相似,但T. duboisi与其他Tropheus物种相比,在色纹模式和头骨结构上有明显差异。成鱼的体色由蓝灰色的头部和深蓝至黑色的身体组成,在背鳍的硬棘部分下方的体侧有一条白色至淡黄色的垂直条纹。而幼鱼则有非常独特的颜色,由黑色的身体和体侧上的白色至淡蓝色斑点组成,这些斑点在身体的其余部分呈现较不规则的分布。

T. duboisi的口部位置更靠前,与其他Tropheus物种不同,在觅食时其身体与基质的夹角更大,而其他物种通常以几乎水平的姿态觅食,这可能为它们在岩石栖息地的浅水区域提供更好的稳定性。这或许是T. duboisi通常出现在比其他Tropheus物种更深的水域的原因。然而,T. duboisi更偏好岩石栖息地的上层区域,在那里它以附着在岩石上的藻类为食。雄鱼的最大体长可达14厘米(5.5英寸),雌鱼略小,约为13厘米(5.1英寸)。

栖息地

T. duboisi通常与本属至少另一个成员共存,深度分布在5到30米(16–100英尺)之间,种群密度最高处约在8米(26英尺)左右。在Pemba(D. R. Congo),Tropheus sp. 'black' (Orange Moorii)与T. duboisi共存时,T. duboisi占据岩石生物群落中更深、沉积物较多的区域。T. sp. 'black' 被发现主要集中在极浅水区,最深可达18米(60英尺),但最常见于上层2米(7英尺)水域;而T. duboisi最常见于6到10米(20至33英尺)之间,但可延伸至约30米(100英尺)。在Luagala Point(坦桑尼亚),T. duboisi同样生活在岩石栖息地较深的部分,而上层更优越的区域则由Tropheus annectens、T. brichardi以及T. sp. 'black' (Double Spot Moorii-双星蝴蝶)占据。

与许多其他haplochromine不同,Tropheus的雌鱼也拥有取食领地,并充分参与领地和社会互动。T. duboisi的雌雄个体都拥有紧邻却不重叠的取食领地,因而原则上所有岩石基底都被这些互不重叠的领地所覆盖。领地大小直接与个体体型以及单位面积食物供应量相关(见下文)。研究发现,领地面积从1 m²到超过8 m²(11–86平方英尺)不等,而且个体每天有超过90%的时间都会待在自己的领地内(Sturmbauer & Dallinger 1995)。

领地面积主要取决于可用的岩石表面及可获得的藻类数量,最大可达8 m²(86平方英尺)。领地主要针对同种个体进行防御,但在一些地方也会对其他草食性鱼类进行驱逐。在蓝藻十分丰富时,取食领地通常较小,而在藻类减少的地方,领地可能相对更大。领地冲突几乎总发生在两个相邻领地的边界上,发起攻击的一方通常是体型更大的个体;被攻击方往往摆动尾部并仰头示弱,有时还会把腹部(鱼类最脆弱的部位)呈现给优势个体。

对领地主人而言,领地的价值在于提供的食物量。如果岩石有明显的三维结构,且有突起的岩面来扩大取食面积,那么这样的领地就更具吸引力。领地主人对周边不同取食场所的优劣十分了解,并会在机会出现时转移到更理想的区域。在Pemba,Kohda 和 Yanagisawa(1992)发现,该地的T. sp. 'black' 和T. duboisi在争夺优势时会把对方视作同种,而领地冲突的结果主要取决于竞争双方的体型,而非物种差异。

食物

脊椎动物往往难以消化高等植物细胞壁中难分解的纤维素,但对于藻类而言,情况要好得多,因为藻类的细胞壁中纤维素含量要低得多,甚至不存在。这并不意味着藻类就容易被消化,但对某些藻类(尤其是蓝藻,也称蓝细菌),具备高浓度、低pH胃酸的草食性鱼类可以将其消化。坦噶尼喀湖中的所有草食性慈鲷都具备这种能力,因此几乎所有这些慈鲷都非常需要茂盛的藻类。

所有Tropheus物种的外层牙齿都是二尖形并且紧密排列,形成一排致密的“钳口”,能够抓住单根藻丝并将其与基底分离。它们会用咬合、左右摆动头部,或最常见的方式——在紧咬藻丝时向后或向上猛力一顶,将藻丝从基底扯断。此外,它们的胸鳍非常发达,在“后推”时能提供相当大的动力,或许足以切断藻丝。Tropheus的唇较薄,口腔牙齿几乎在上下颌的外缘,以方便剪取短小的蓝藻丝。

Kohda & Yanagisawa(1992)对胃内容物的分析显示,所有Tropheus物种的胃中除藻类之外都含有沙子,但在Congo的Pemba栖息地中,与T. sp. 'black' 相比,T. duboisi肠道中的无机物含量更高。T. duboisi似乎更加适应在沉积物更多的更深水域,从覆盖有沉积物的岩石上摄取藻类;在这些区域,T. duboisi的体型也往往比T. sp. 'black' 更大。由于T. sp. 'black' (以及大部分其他草食性鱼类)在较深水域的竞争压力较小,T. duboisi在更深水层中能获得更多食物,更容易建立并守住领地。其中,含有最多蓝藻的优质领地通常由最大个体(通常是雄鱼)占据,而体型较小的雌鱼只能在条件略差的领地生存。

繁殖策略

T. duboisi的雌雄在色纹模式上几乎没有差别。在“标准”母系口孵(haplochromine)中,雄鱼一般依靠艳丽的体色来吸引雌鱼到产卵场所,而雌鱼则以更素淡或伪装的体色保护自己。然而,包括T. duboisi在内的若干Tropheus物种似乎采用了另一种有趣的母系口孵策略:它们表现出序列式一夫一妻制,即雌鱼一窝所有的卵都由同一条雄鱼授精,而大多数其他母系口孵鱼类的一窝卵通常由3条或更多雄鱼授精。

雄鱼领地的大小决定了它的交配成功率,而雄鱼本身的体型相对没那么关键。雌鱼主要根据雄鱼领地的规模与质量来选择配偶,虽然雄鱼的体型和体色也会间接影响其能否拥有这样优越的领地。大多数Tropheus物种中的领地雄鱼都会接待前来探视的雌鱼,这些雌鱼多来自邻近的领地,包括那些看似不太理想的雄鱼领地。雌鱼会定期评估附近雄鱼的领地质量,每次拜访持续数分钟,之后回到自己领地。经过一段时间(通常个体会在各自领地停留3个月以上,可能更久),雌鱼对周边环境已非常熟悉,能在产卵时做出精确的选择。与其他Tropheus不同的是,T. duboisi的雌鱼在产卵前并不会与雄鱼“配对”(Yanagisawa & Sato 1990),而是在需要产卵时短暂离开自己的领地,到雄鱼领地完成产卵后立即返回原领地进行口孵。

在产卵前,雄鱼通过“引领”和“震颤”两种动作开始求偶(Wickler 1969; Nelissen 1976)。雌鱼似乎并不主动求偶,只是对雄鱼的动作作出反应(Nelissen 1976; Yanagisawa & Nishida 1991)。引领是指雄鱼带着雌鱼向领地中心游动,并快速摆动尾鳍和背鳍及臀鳍的软条,但通过胸鳍的动作来减慢前进速度。此时雄鱼可能会释放信息素(或许通过精液或尿液),通过胸鳍扇动将其传递给雌鱼,让雌鱼检测雄鱼的繁殖状态。如果雌鱼感兴趣,就会跟随雄鱼,随后雄鱼开始震颤表演,即将身体弯曲并将凸面朝向雌鱼,高频率抖动身体。

当雌鱼真正准备好产卵时,上述求偶仪式会导向实际产卵。产卵的姿势与假产卵相似,也是在雄鱼领地内较倾斜且相对隐蔽的岩石上进行。雌鱼在产一粒卵之前会侧身朝向雄鱼,猛烈震颤后排出卵。随后雌鱼迅速转身把卵含入口中,而在此之前雄鱼会对卵进行震颤并释放精液进行授精,然后再次对着臀鳍区抖动并释放精液,雌鱼则会啃咬雄鱼的腹部并摄取更多精液,以确保口中的卵得到充分受精。完成一粒卵的产卵后,雄鱼可能会离开去驱赶其他入侵者,或者继续与雌鱼进行下一轮产卵。全部卵产完后,两条鱼还会再重复几次相同的动作,以确保所有卵都被完全受精。产卵结束后,口孵的T. duboisi雌鱼会回到自己的取食领地,并在口孵期间依然积极守卫该领地(Yanagisawa & Nishida 1991)。

T. duboisi每窝产卵数量通常不超过10粒。在野外观察中,雌鱼平均口孵8粒卵,从产卵到吐出仔鱼的平均孵育周期约为31天(在Pemba;Yanagisawa & Sato 1990)。所有Tropheus物种的口孵雌鱼在孵育期间都会进食。对T. duboisi口孵雌鱼的肠道分析表明,雌鱼和其口中的幼鱼都能摄取并消化食物(Yanagisawa & Sato 1990)。在孵育的前5–6天,因仔鱼仍处于胚胎阶段,无法自行消化,雌鱼几乎不摄食并会在选定的隐蔽处保持几乎静止。待幼鱼在口中孵化后,雌鱼便开始啃食藻类来为仔鱼提供营养,并随着幼鱼的发育而逐渐增加摄食量。

在幼鱼充分发育后,雌鱼会周期性地将它们从口中放出,让它们在基底上取食数日后再独立(Yanagisawa & Sato 1990)。在湖泊中,T. duboisi的幼鱼往往在雌鱼自己的领地内被释放。幼鱼离开后,雌鱼继续防卫其领地。幼鱼可以自由活动,通常会游向较浅的水域去寻找更多食物。研究发现,野外环境下雌鱼平均约76天后就能再度产卵(Yanagisawa & Sato 1990),因此在条件有利时,T. duboisi一年最多能繁殖4窝。

分布

T. duboisi 是该属目前幸存的最古老物种。过去,它可能拥有更广泛或至少连续的分布范围。后来之所以逐渐在分布区缩减,极有可能是由于与具有相似生态需求的物种(如其他 Tropheus 物种,以及 Simochromis、Petrochromis 等)竞争所致。如今仅存的少数种群无疑是残存种群,但不幸的是,观赏鱼市场的过度捕捞正在加速它们的灭绝进程。

T. duboisi 的分布呈现出零星式格局,这可能表明它在 Tropheus 里属于相对“不那么特化”或“攻击性不太强”的一个物种,难以与同一栖息地内那些“新进化的” Tropheus 物种有效竞争并争夺最优领地。它在湖的北半部若干地点都有分布,但从未发现其“单独”代表该属而存在。位于刚果一侧的 Pemba(也称 Bemba 或 Cape Munene)是它的模式产地,也是目前所知该物种在西岸唯一的分布点,T. duboisi 在那里和 T. sp. 'black' 共存。而在湖的东岸其他所有已知分布地,它均与 T. brichardi 同域分布。在这些区域,T. duboisi 在上层岩石区争夺领地时似乎也常常处于下风。

另一个导致 T. duboisi 出现在更深水域的可能原因,是在大多数岩石区的上层地带,“统治者”往往是 Petrochromis 属的大型藻食慈鲷。它们非常善于防守领地,而且虽然它们的攻击性主要对准同种和其他 Petrochromis,但也会排斥大多数同样以藻类为食的慈鲷。不过,一些 Tropheus 物种已经和某些 Petrochromis 建立了互利共生关系:大型 Petrochromis 允许这些 Tropheus 在自己领地进食,因为双方进食藻层的成分并不相同(Takamura 1983, 1984)。Petrochromis 刚刚啃食过的岩面上沉积物(颜色较浅)会被清理掉,看上去会显得更暗,那些暗色斑块正是 Tropheus 很喜欢取食的地方。然而,T. duboisi 也能够在附有沉积物的岩面上进食,或许正是因为这一点,它不被 Petrochromis 容忍,只能退而居于较深的水域。

Pemba (Bemba 或 Cape Munene):模式产地 该物种是在刚果北部的 Pemba 采得并据此进行描述的,这里 T. duboisi 和 T. sp. 'black' 共存。此分支的体色为黑色底色上带一条狭窄的白色至淡黄色竖带,但并非所有个体都能从背鳍基底一直延伸到腹部出现完整的色带。这一点其实在所有 T. duboisi 种群中都存在,“竖带完美闭合”的个体其实并不多见。

Muguruka: Ntakimazi(1995)报告说,在布隆迪的 Muguruka(大约在 Nyanza-Lac 以北 15 公里处),T. duboisi 和 T. brichardi 共栖于同一生境。从该地采集到的布隆迪种群体侧并没有任何白色竖带(Van Steenberge 2014),整体呈纯黑色。尽管 20 世纪 60-70 年代观赏鱼采捕者曾在此一带考察并收集标本,但纯黑的 Tropheus 可能并未引起他们的注意。

Gombe、Kigoma 与 Cape Bangwe: 在坦桑尼亚,从 Malagarasi 河三角洲一路到毗邻布隆迪边界的水域,都能发现此物种的连续分布。然而在多数地方它的数量都相当稀少,唯独在 Kigoma 到 Cape Bangwe 这一带相对较为常见,密度甚至接近刚果那一支(见上文的Pemba)。它们身上的竖带通常呈纯白色,少数情况下带一点微黄,有些个体的竖带会稍微宽些(3-4 片鳞)。在许多个体身上,这条色带并不完整,往往只是一道纵向延伸的白斑。

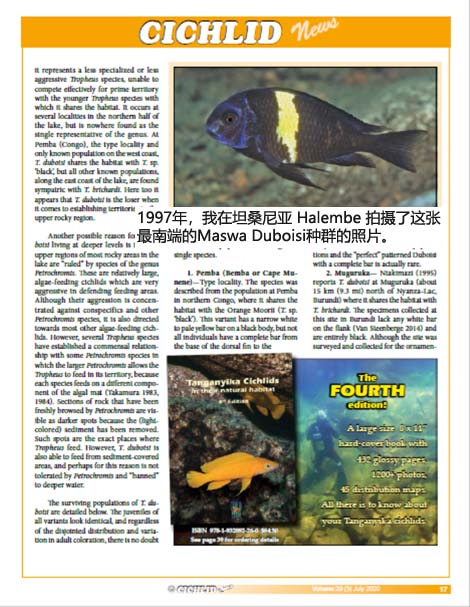

Maswa、Cape Kabogo(又名 Mkuyu)以及 Halembe: 在 Malagarasi 河以南,已知的 T. duboisi 分布地包括 Maswa、Cape Kabogo 以及 Segunga 到 Halembe 之间的零星分布点。它们的典型特征是在身体中部有一条非常宽(4-8 片鳞)的黄色竖带,因此通常被称为 “Maswa Duboisi”(Maswa 得名于河口南岸的一座旧堡垒/修道院,现已不复存在)。这条黄色多分布于竖带的上半部,下半部常呈白色;极少个体的整条色带都呈黄色,但在我 2012、2017 和 2018 年的调查中并未见到完整“纯黄带”的个体。

Katumba Point、Karilani Island、Luagala Point: 在 Bulu Point、Karilani 岛以及 Luagala Point 一带的岩石区分布的 T. duboisi 与 Maswa 变种差别明显:它们身上并没有那种宽阔的竖带。2012 年 5 月我在 Karilani 岛调查时,发现那里的种群似乎因观赏鱼过度捕捞而只剩下少量幼鱼。该地区的变种与上文所提的 Kigoma 一带相似,身上有一条狭窄的白带,有时更窄,且在很多个体上都呈不完全状态,只见一两个延伸的白斑。

T. duboisi 这一优美的慈鲷在过去 40 年里一直是水族圈的“台柱”物种。然而,对野生个体的巨大需求使得其中最受欢迎的一支——“Maswa Duboisi”——正面临灭绝的边缘。2017 年 9 月,我和另外三名潜水员在 Mkuyu Point 附近连续进行 5 次下潜,只见到不超过 10 条成鱼。而 20 年前,同样的区域中,某来自赞比亚的捕捞团队在 4 天内就能收集到 1000 多条。2018 年 5 月,三名潜水员在常规地点已经再也找不到任何 Maswa Duboisi,只在离观赏鱼采捕区较远的一处礁区发现几条个体,并将它们收集后送往(坦桑尼亚)Kipili 进行繁育。可以说,现在主要就靠水族爱好者来让这种变种延续下去,因为在湖里它们已经几乎绝迹。

在人工环境中的饲养

在水族箱有限的空间和每日充足的投喂条件下,T. duboisi 依然能适应。雄鱼会在缸里划出一块领地,并可能表现出一定程度的攻击性。如果缸里没有雄鱼,雌鱼也会建立领地,但前提是没有雄鱼存在。因为雄鱼在划定领地时需要用岩石等结构物作为边界标记,所以最好在水族箱中放置几堆互不相连的岩石堆,让每条雄鱼都能选择并“占领”一堆。如果水族箱里只有一整块相连的岩石区,最强壮的雄鱼就会霸占整块区域,其余雄鱼将遭到它的攻击。每条雄鱼大约需要一块直径 75 厘米(30 英寸)的领地,具体能容纳几条雄鱼则取决于缸体大小。因为雌鱼或幼雄不在水族箱中表现出领地行为,所以数量多少并不关键,最好是雌鱼数量至少是雄鱼数量的两倍。我们也可以在繁殖群里混养一些其他物种,但它们体型要更小,或至少在气势上从属 T. duboisi。典型的例子如 Neolamprologus pulcher 和一些 Julidochromis,这些鱼在原生环境中也与 T. duboisi 同域分布。

保持 T. duboisi 健康的关键之一在于投喂。最安全的方式是高质量品牌的薄片或颗粒饲料,含有螺旋藻(Spirulina)的配方对它们尤为适合,但其他种类的优质人工饵料也可以。所有人工饵料中蛋白含量都比较高,所以每日仅需少量即可。成体 T. duboisi 每天喂一次就足够,投喂时长建议在一分钟内可以吃完。

对于正在口孵的雌鱼,可以和群体一起饲养,也可以单独隔离。如果让雌鱼单独待着,它会在产卵后约 4-5 周的合适时间将幼鱼吐出。随后便可将母鱼放回繁殖群,这最好在夜晚鱼儿都安静时进行。

祝各位好好享受这些慈鲷带来的乐趣!

参考文献

--Kohda, M. & T. Yanagisawa 1992. 《非洲坦噶尼喀湖棘鱼属两种草食性慈鲷的垂直分布》。淡水鱼生态学,17(2):99-103。

--Konings 2013. 《Tropheus的时代》。慈鲷资讯,22(4): 6-11.

--Nelissen, M. 1976. 《Tropheus moorii Boulenger (Pisces, Cichlidae)动物行为学的贡献及其色纹模式的意义的讨论》。非洲动物植物学报,90(1):17-29。

--Ntakimazi, G. 1995. 《坦噶尼喀湖生态环境的作用/生物多样性和资源》。报告 UNESCO/MAB/DANIDA 510/BDI/40.

--Sturmbauer, C. & R. Dallinger 1995. 《坦噶尼喀湖Tropheus moorii 一天内位置和觅食行为的变化》。动物学报,45(5):386- 391。

--Takamura, K. 1983. 《坦噶尼喀湖两种生物覆盖层觅食的Petrochromis polyodon 和Tropheus moorei(Pisces, Cichlidae)的种间关系及其共生关系的演化与功能探讨》。生理生态学杂志,20(1):59-69。

--Takamura, K. 1984. 《坦噶尼喀湖两种生物覆盖层觅食的鱼的种间关系》。鱼类环境生物学,10(10):225-241。

--Van Steenberge, M. 2014. 《Tropheus、Simmochromis和Pseudosimmochromis的种类和形成坦噶尼喀湖慈鲷辐射的多学科研究方法》。博士论文,比利时Leuven大学。 --Wickler, W. 1969, 《论Tropheus moorei(Pisces, Cichlidae)的社会学》。 动物心理学杂志, 26(8): 967-987。

--Yanagisawa, Y. & M. Nishida 1991. 《坦噶尼喀湖母系口孵鱼的社会和交配系统》。鱼类学报,38(3):271-282。

--Yanagisawa, Y. & T. Sato 1990.《Tropheus duboisi 和 Tropheus moorii(慈鲷科)的雌性口孵鱼主动觅食,以喂养幼鱼和/或自己》。鱼类环境生物学,27(1):43-50。

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS