小巧、纤细且成功的坦噶尼喀湖的两种“沙丁鱼”慈鲷:Paracyprichromis

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2020年第4期)

(翻译:ChatGPT-4o)

概述

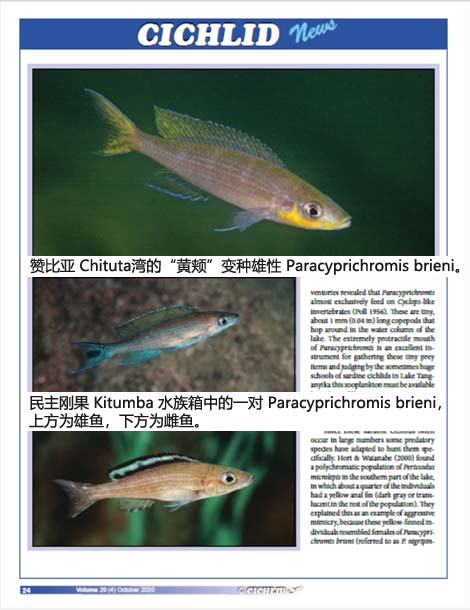

坦噶尼喀湖里的“沙丁鱼”或“鲱鱼”慈鲷可分为两大类:一类是色彩艳丽的 Cyprichromis leptosoma 类群,另一类则是色调更柔和的 Paracyprichromis 属。后者包含两个物种:P. nigripinnis 和 P. brieni。这两个物种最初与色彩鲜艳的 Cyprichromis 属慈鲷同属,但由于椎骨数量与排列方面存在明显差异(Poll 1986),之后被划分到新的 Paracyprichromis 属。尽管这种区分可能看上去有些存疑,P. nigripinnis 和 P. brieni 很可能与目前的 Cyprichromis 物种并无密切亲缘关系,它们或许体现了一种平行演化的典型案例:即不同起源的物种在外形上进化得极为相似。

Brandstätter 等人(2005)的分子层面研究显示,两个 Paracyprichromis 物种彼此关系密切,但和他们研究的六种 Cyprichromis 关系不大。同时,Takahashi(2004)在对这两类鱼进行详尽解剖后发现,除椎骨方面的差异外,它们在形态学上也有所不同,由此推断这两个属并无亲缘关系。

行为差异

不过,这两类鱼之间或许最重要的差别在于产卵行为。Cyprichromis 的卵是在雌鱼口中受精,而 Paracyprichromis 的卵则不是。Paracyprichromis 在产卵时,会靠近大岩石的垂直表面产卵,几乎紧贴基底。大多数 Cyprichromis 物种则在水域的中层产卵。 Paracyprichromis 雌鱼产卵时,头朝下,紧贴基底排卵,一次仅产一粒卵。这些卵会缓缓沉向底部,当它们滑过雌鱼头部附近时,雌鱼会把它们吸入口中。此时雄鱼停留在雌鱼上方或侧面,不断释放精液(有时可见到精液云)。雄鱼会将精液扇向下落的卵,使卵在被雌鱼捡起前就已受精。

在 Cyprichromis 中,雄鱼会在腹鳍附近振动并释放精液,雌鱼会多次吸入口中,随后才开始排卵。当雄鱼接近雌鱼上方时,雌鱼排出一粒(或数粒)卵,然后立即后退将其拾入口中。之后,这个过程会反复进行(通常与同一雄鱼),确保卵在雌鱼口中时受精。

Paracyprichromis 雌鱼每次产卵平均约 8~15 粒,而且往往由数只雄鱼完成受精(不同于 Cyprichromis 往往由单一雄鱼完成一窝的受精)。雌鱼可能在与一只雄鱼产了几粒卵后,又游向另一只雄鱼;典型情况下,一窝卵可由两到四只雄鱼“贡献”精子(Ochi 1996)。雌鱼会在口中孵卵和幼鱼大约三周左右,随后将仔鱼释出(并不再照料),仔鱼则会加入与其体型相近的群体。

“沙丁鱼”的食物

P. nigripinnis 体长最大约 10 cm,P. brieni 的形态与之十分相似,体长上限也相当接近。从解剖学上看,可以通过头长与眼径的比例来区分两者:P. brieni 的眼睛相对于头部长度更小一些。

在水族爱好者中,P. nigripinnis 更常被称作“Blue Neon”,它和 P. brieni 都是浮游生物(浮游甲壳类)取食者,虽然它们仍会与岩石基底保持较近距离。对其胃内容物的研究显示,Paracyprichromis 主要以类似桡足类(Cyclops)的小型无脊椎动物为食(Poll 1956),这些小甲壳动物通常只有约 1 mm 长,会在湖水中跳跃式移动。Paracyprichromis 异常可伸缩的口部非常适合捕捉这些小型猎物。鉴于坦噶尼喀湖中时常出现庞大的“沙丁鱼慈鲷”群,可以推测湖中此类浮游生物数量极其可观。

“沙丁鱼”变成别人的食物

因为这些“沙丁鱼慈鲷”常以大群形式出现,一些掠食性物种也针对它们发展出特定的捕食策略。Hori & Watanabe(2000)在湖的南部发现了一支色型多样的 Perissodus microlepis 种群。其中约四分之一的个体具备黄色的臀鳍(种群中其他个体的臀鳍则为深灰或透明),研究者将其解释为“攻击性模仿”的例子:这些黄臀鳍的个体看上去像 Paracyprichromis brieni(文中称作 P. nigripinnis)和 Cyprichromis leptosoma 的雌鱼,而这两种鱼在当地通常会形成大群。带有黄色臀鳍的食鳞慈鲷会混入正在集群的“沙丁鱼慈鲷”里进行攻击。

Lepidiolamprologus mimicus 似乎也有类似的情况。Schelly 等(2007)在赞比亚水域观察到其“攻击性模仿”行为。该掠食者的臀鳍形状与配色都与某些 Cyprichromine 的物种相似,尤其是 P. brieni 的雌鱼(在赞比亚水域,P. brieni 雌鱼具鲜黄色的臀鳍)。L. mimicus 通常在 10 m 或更深的水域中单独行动,潜伏或混入 P. brieni 的群体中,主要捕食幼鱼(Schelly et al. 2007)。在捕猎时,亚成体的 L. mimicus 体色会从深棕转变为浅米色,且其特有的深棕色斑点消失,但黄色臀鳍和背鳍边缘的黑色点线会保留下来,这与 P. brieni 的雌鱼总体外貌非常相似。研究还发现,L. mimicus 在捕猎时与猎物的相似度在幼鱼与亚成体阶段更高,而成体阶段略低;L. mimicus 的主要猎物正是 P. brieni 的幼鱼(Schelly et al. 2007)。

栖息环境

这两个 Paracyprichromis 物种都偏好岩石区域较深的水域。雄性 P. nigripinnis 常见于洞穴内或岩石突出部的下方,且总是在阴影处。在昏暗的环境里,它们常呈头下或背部朝亮光的姿势游动,有时甚至会倒置。雌鱼和无领地的雄鱼通常会在离基底一两米(约 3~7 英尺)处摄食浮游生物,常见于大岩石的阴影之下,有时也会到更空旷、光线昏暗的深水区域。P. nigripinnis 多出现在 25 米(约 82 英尺)以下的深水区,常在岩石洞穴中数量可观。在坦桑尼亚的 Hinde,我曾在仅约 6 米(约 20 英尺)深处见到 P. nigripinnis;在同属坦桑尼亚的 Kalala岛附近,我甚至在 2 米(约 7 英尺)浅水处也见过它们,但这属于特例。

P. brieni 同样生活在岩石区,但有时也会在“小石块 + 沙底”的中间过渡栖息地中出现。与 “Blue Neon” 不同的是,P. brieni 的雄鱼在岩石外侧(通常是大岩石的垂直面),而不是在洞穴内建立领地。该物种可能出现在浅水区,但分布范围可从浅水一直到 30-40 米(约 100-130 英尺)深。无领地个体在开阔水层中摄食,但也不会远离岩石。

领地行为

P. nigripinnis 的雄鱼会在洞穴内建立领地,其产卵点通常位于洞穴顶或上部垂直岩壁旁。与那些进行“炫耀式(lek)”繁殖的慈鲷不同,P. nigripinnis 的雌鱼并不会被雄鱼的鳍展示所吸引,而是被雄鱼从群体中“带走”,引导到其领地进行产卵。

相比之下,P. brieni 的领地则在大岩石外表面,通常在其垂直面或者几块较小岩石之间。雄鱼间的领地有时相隔不到 1 米(3.3 英尺),并且常有无领地个体在近旁的取食群中穿梭和干扰。由此推测,P. brieni 的领地占据时间可能并不长,雄鱼之间似乎存在持续的领地冲突和交换。

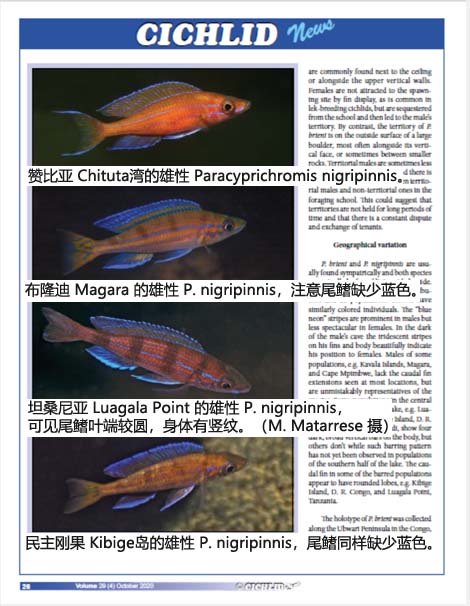

P. brieni 和 P. nigripinnis 经常在同一水域(同域)出现,而且有时会在同一地点“毗邻而居”。P. nigripinnis 分布于坦噶尼喀湖全境,目前已知的各群体体色都相似。雄鱼的“blue neon”蓝白条纹相当醒目,雌鱼则略显平淡。在雄鱼的岩洞昏暗环境中,它身上闪耀的条纹正好引导雌鱼找到自己。一些产地的雄鱼(如 Kavala Islands、Magara、Mpimbwe角)没有其他群体常见的尾鳍延长,但仍不难认出它们是同种。湖中部与北部区域的某些群体(如位于坦桑尼亚的 Luagala Point、刚果民主共和国的 Kibige岛、以及布隆迪的 Magara)在体侧可见四条较宽的竖纹,而有些群体则没有。南半湖似乎尚未发现有这种“条纹”。此外,某些带条纹的群体(如民主刚果的 Kibige岛、坦桑尼亚的 Luagala Point)尾鳍呈圆形叶片状。

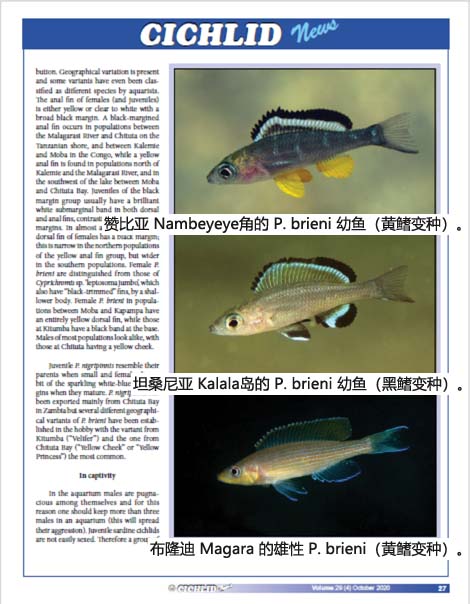

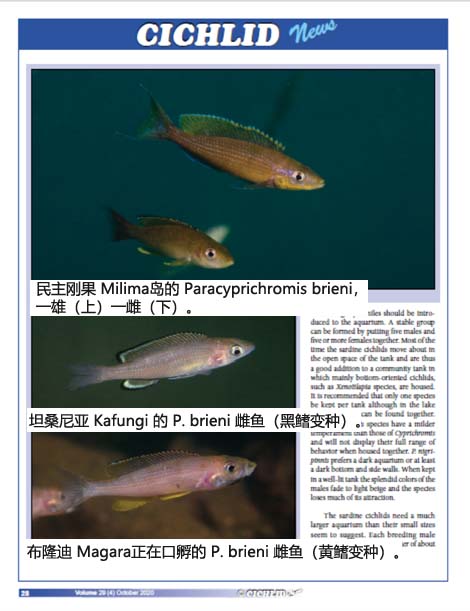

P. brieni 的模式标本产自刚果的 Ubwari 半岛,但实际上它也分布于坦噶尼喀湖全境。不同地理变种间会有所差异,某些变种在水族圈里甚至被当作不同物种。该鱼雌鱼(及幼鱼)的臀鳍要么是黄色,要么是透明至白色并带有宽阔的黑色边缘。在坦桑尼亚的 Malagarasi 河到 Chituta 之间,以及刚果的 Kalemie 到 Moba 之间,这些群体的臀鳍均为黑边;而在 Kalemie 以北、Malagarasi 河以北,以及湖的西南部(Moba 至 Chituta湾)之间,这些群体的臀鳍则多为黄色。具有黑色边缘臀鳍的群体,幼鱼的背鳍和臀鳍通常都有一条明显的白色副边,与其黑色边缘形成鲜明对比。几乎所有群体的背鳍都带有黑边,但在臀鳍为黄色的北方群体中,这道黑边较窄,而在南方群体中则更宽。P. brieni 的雌鱼比同样带有“黑边”鳍的 Cyprichromis sp. 'leptosoma jumbo' 体形更纤细。Moba 到 Kapampa 之间的群体,雌鱼背鳍为全黄,而在 Kitumba 一带雌鱼的背鳍基部带有黑色条带。大部分群体的雄鱼差异不大,只有 Chituta 的雄鱼颊部呈现黄色。

P. nigripinnis幼鱼从小就与成年鱼体色相似,雌鱼在成熟后会稍微失去一些闪亮的蓝白边。P. nigripinnis 主要出口自赞比亚的 Chituta湾,但在水族界,P. brieni 不同地理变种更常被引进,其中最常见的是来自 Kitumba(俗称“Velifer”)和来自 Chituta湾(“Yellow Cheek”或“Yellow Princess”)的类型。

人工饲养

在水族箱中,雄鱼之间会表现出较强攻击性,因此建议一次饲养 3 条以上雄鱼(可分散它们的冲突)。幼鱼的性别不易分辨,因此最好一次引进不少于 8 条幼鱼。若想保持群体稳定,可让 5 条雄鱼与 5 条以上雌鱼共同饲养。这些“沙丁鱼慈鲷”大多时间会在水族箱的中上水层游动,对主要有底栖慈鲷(如 Xenotilapia 属等)的混养缸而言是很好的补充。最好一次只饲养一种“沙丁鱼慈鲷”,虽然在湖中有时会看到多种共同分布。与 Cyprichromis 相比,Paracyprichromis 的性情更温和,如果两者混养,Paracyprichromis 很难完全展现其全部行为。

P. nigripinnis 喜欢较暗的环境或至少较暗的底砂与侧壁。如果放在光线明亮的环境里,雄鱼的华丽体色会褪成浅米色,吸引力大打折扣。虽然它们体型不大,但实际上需要的水族箱容量比看上去更大。每条繁殖雄鱼需要大约 40-50 cm 直径范围的领地。如果空间不够大,可用如金鱼藻等水草在中上层阻挡雄鱼相互的视线。然而,即使是植株茂密的水族箱,长度也不应小于 100 cm,否则无法容纳一群 Paracyprichromis。水族箱里还需要放置一些大石块,供雄鱼建立领地并产卵。 饲料方面,人工环境中可提供优质干饲料,但更好的选择是活或冷冻的桡足类与丰年虫嗯。。一旦习惯了这种浮游饵料后,它们往往不再愿意吃干饲料。由于一群“沙丁鱼慈鲷”所需空间较大,通常在混养缸里饲养并繁殖。如果想得到更多仔鱼,需要将口孵的雌鱼从群养缸移到专门的繁殖缸里饲养,几只口孵雌鱼也可放在同一繁殖缸。另一种方法是单独饲养 Paracyprichromis,并为口孵雌鱼提供如浮性水草等庇护物。如果缸体长度超过 150 cm,即使没有专门的幼鱼躲藏地也能顺利繁殖。只要成年鱼适应了水族箱环境,很快便会产卵,常见的是在水族箱后角靠近水面处、玻璃壁旁繁殖。雌鱼会在口中孵卵及幼鱼约 4-5 周后才释放。如果在热闹的混养缸里孵卵时间过长,会对仔鱼健康不利,因此建议记录雌鱼产卵时间,并在孵卵 4 周后将其从混养缸里转移出来。若是在专门的繁殖环境中,则可让仔鱼与成鱼共同生活,它们会在缸的一角聚群,不会受到雄鱼攻击。雌鱼释出仔鱼后(每次约 6-15 条),这些仔鱼便能直接摄食桡足类或丰年虫幼体。

享受您的慈鲷吧!

参考文献

--Brandstätter, A., W. Salzburger, & C. Sturmbauer 2005. Mitochondrial phylogeny of the Cyprichromini, a lineage of open-water cichlid fishes endemic to Lake Tanganyika, East Africa. Molecular Phylogenetics and Evolution, 34(2): 382-391.

--Hori, M. & K. Watanabe 2000. Aggressive mimicry in the intra-populational color variation of the Tanganyikan scale-eaterPerissodus microlepis (Cichlidae). Environmental Biology of Fishes, 59(1): 111-115.

--Ochi, H. 1996. Mating systems of two midwater-spawning cichlids, Cyprichromis microlepidotus and Paracyprichromis brieni, in Lake Tanganyika. Ichthyological Research,43(3): 239-246.

--Poll, M. 1956. Poissons Cichlidae. Explorationhydrobiologique du lac Tanganika (19461947)—Résultats scientifiques, 3(5B): 1-619.

--Poll, M. 1986. Classification des Cichlidae dulac Tanganyika tribus, genres et espèces. Mémoires de la classe des sciences. Académie royale de Belgique. Collection in-8°-2e série, T. XLV, (2): 1-163.

--Schelly, R., T. Takahashi, R. Bills, & M. Hori 2007. The first case of aggressive mimicry among lamprologines in a new species ofLepidiolamprologus (Perciformes: Cichlidae) from Lake Tanganyika. Zootaxa,1638: 39-49.

--Takahashi, T. 2004a. Phylogenetic analysis ofCyprichromini (Perciformes: Cichlidae) endemic to Lake Tanganyika and validation of the genus Paracyprichromis. Ichthyological Research, 51(1): 1-4.

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS