坦噶尼喀湖一种奇特的沙栖慈鲷 Cardiopharynx schoutedeni(蓝帆珍珠)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2017年第3期)

(翻译:Deepseek-R1)

多年来,我们对坦噶尼喀湖慈鲷的了解不断深入,但仍有一些物种知之甚少。其中之一便是 Cardiopharynx schoutedeni,一种在水族圈中极少见到的沙栖物种。因此,我很高兴能在荷兰 Verduijn Cichlids 那里购得一批该鱼,它们是最近从布隆迪进口的“布隆迪鱼类”最后一批货(在坦噶尼喀湖附近运营45年的设施即将关闭之前)。

Cardiopharynx schoutedeni 最初由 Max Poll 于1942年根据早先采集、保存在比利时刚果博物馆(现为非洲博物馆)的标本描述,随后他又基于自己在1946–47年进行的大型比利时水生生物调查中采集的标本进行了重新描述(Poll 1942;1956)。该物种隶属于 Ectodini 部族,其外形和行为与另外三种沙栖物种十分相似,这三种分别是 Ectodus descampsi、E. sp. 'north' 以及尤其是 Lestradea perspicax(具体情况详见下文)。需要说明的是,我采纳了 Konings(2015)的建议,认为 L. perspicax 与 L. stappersii 很可能是同种,因此此处只讨论一个物种。

这四个物种均呈银白色,这种颜色在贫瘠、无隐蔽处的沙底上能够起到完美的伪装作用,因为明亮的沙底会在鱼体两侧反射出光芒,因而在观察时常常很难分辨出它们的身影。正如 Konings 所指出的,当水流扬起一层细沙和沉积物时,会使鱼体轮廓更加模糊。而雌鱼必须能够明确辨识出合适的雄鱼,因此这些沙栖物种的雄鱼都有一种由黑色素控制的特定繁殖装扮,可在几秒内开启或关闭,作为一种视觉信号帮助雌鱼挑选配偶(此外,特定的性信息素和声音也可能参与其中),因为这种黑色在水中穿透力极强,在明亮背景下尤为显眼。

认为 Cyathopharynx 与 Cardiopharynx 关系密切并非新鲜观点,Greenwood 曾因两者皆具有相似的、密布小齿的心形下咽骨而将 C. schoutedeni 划入 Cyathopharynx(Greenwood 1983);不过这一建议后来被 Poll 否决,因为这种心形下咽骨在其他非洲慈鲷中也有出现,并非独有特征(Poll 1986)。这种下咽骨形状的相似性与它们共同的摄食方式有关。正如后文所述,Cyathopharynx 与 Cardiopharynx 都以硅藻为食,而那密集排列的下咽骨有助于在吞咽之前将硅藻碾碎。在 Koblmüller 及其同事的分子分析中,C. schoutedeni 被证明代表了这一物种组中最早分化的一支(Koblmüller et al. 2004);它很可能是一种较古老、较为普通的物种,而 Cyathopharynx(以及 Ophthalmotilapia)则是较年轻、较为特化的物种。

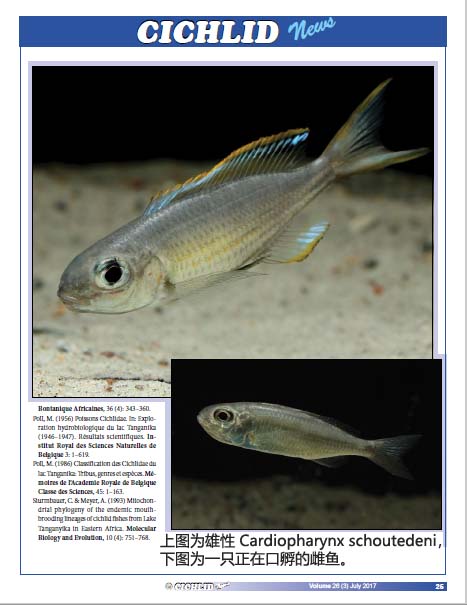

与 Lestradea 和 Ectodus 的区分

虽然 Cyathopharynx 与 Cardiopharynx 很容易区分,无需过多仔细观察,但要区分 C. schoutedeni 与第二组中另一种外形相似的沙栖物种 Lestradea perspicax 则难度较大。两者皆为体形修长、流线型的物种,其计数数据、鳍与鳞片数量大多重叠,仅在少数方面存在差异。一般而言,Cardiopharynx schoutedeni 的体型略高(宽)(体长与体高的比例为 3.10–3.60,而 Lestradea perspicax 为 3.40–3.95),尾柄也较高(宽)(尾柄长与体高的比例为 1.4–1.6,而后者为 1.6–1.8),且其眼睛相对于头部更大。成年雄鱼的腹鳍在 C. schoutedeni 中较长,可延伸至臀鳍前端的后部,而在 Lestradea 中则仅能达到臀鳍前端(Poll 1956)。此外,C. schoutedeni 的体型稍大,雄鱼最大全长可达15厘米(5.9英寸),而 L. perspicax 雄鱼的最大体长约为12–14厘米(4.7–5.5英寸);两种物种的雌鱼均比各自的雄鱼小约几厘米(约1英寸)。

在颜色上,这两种物种也十分相似,都呈沙栖物种典型的银白色,但 Cardiopharynx 的雌雄鱼均具有一个位于背鳍基部的黑斑,而在 Lestradea 中则不存在。这个斑点并不十分明显,而且在雄鱼求偶或交配过程中不仅不会加深,反而似乎会逐渐褪色。在非成对鳍方面,两者也存在一些细微差别,这在色彩较为鲜明的优势雄鱼上表现得尤为明显。在 Cardiopharynx 中,臀鳍窄边缘呈黄色,并伴有一丝细黑线,之后是一道宽阔的泛白/泛蓝线,而整体鳍体则透明;而在 Lestradea 中,臀鳍边缘同样呈黄色,但更宽,随后是一条细蓝线以及一条有时被分割成小斑点的黄色线,背景为透明。两属的尾鳍均为透明且带黄色鳍瓣,但在 Lestradea 中,尾鳍上还散布着若干黄色斑点。背鳍的颜色也相似,均为透明蓝色,边缘带黄色,并有一条黄色线,在 Lestradea 中该线大致与前缘融合,而在 Cardiopharynx 中则仅延伸至背鳍斑点处。

在求偶展示时,雄鱼在黑色素控制的黑色着色上差异更大。总体而言,在 Lestradea 中,单侧鳍上的黄色标记在求偶期间会转变为黑色——臀鳍边缘、背鳍纹线(除最外侧仍保留黄色)、尾鳍的两片鳍瓣,甚至尾鳍上那些小黄点都会变黑;而在 Cardiopharynx 中,求偶的雄鱼则主要使腹鳍变黑,同时尾鳍下半部分及臀鳍内侧、咽喉和身体最腹侧也会变黑。这种腹部区域由黑色素控制的黑色着色非常独特,据我所知,在坦噶尼喀湖其他慈鲷中未曾见过。Poll 在其重新描述中也提到这种腹侧着色:“侧腹下部呈黑色,尤其是后部”(Poll 1956),而正模标本的附图也清晰展示了这一独特特征。基于这些差异,区分处于求偶活跃期的雄鱼相对容易,但要在水中区分觅食时的个体或雌鱼,则难上加难。

幸运的是,Ectodus descampsi 以及 E. sp. 'north' 相较于 Cardiopharynx schoutedeni 要容易区分。这两种物种体型较小,最大体长约为10–12厘米(3.9–4.7英寸),吻部更尖,背鳍较高,尤其在 Ectodus descampsi 中几乎呈旗状,且雄鱼背鳍上有一个明显的黑斑,其周围环绕着十分显眼的蓝色环。

分布与食性

Cardiopharynx schoutedeni 的正模标本来自布隆迪布琼布拉,且在整个湖区均有采集到额外的标本。Poll 指出该物种分布零散,但一旦发现数量就极为丰富(Poll 1956)。根据 Poll 关于采样深度的记录显示,尽管 Cardiopharynx 偶尔会在浅水区被捕获,但通常出现在较深水层,其平均深度估计为16–31米(53–102英尺),最大深度可达惊人的70–75米(230–246英尺)(Poll 1956)。这远深于生活在非常浅水区的两个 Ectodus 物种,其平均深度仅约6米(20英尺),最大深度约20米(66英尺)(Poll 1956)。而 Lestradea perspicax 则似乎偏好介于二者之间的水深,平均为5–16米(16–53英尺),最大可达50米(164英尺)(Poll 1956)。

Poll 对 Cardiopharynx schoutedeni 胃内容物的检查显示,其胃中含有各种微生物,如硅藻、单细胞藻类和细菌,以及大量细沙(Poll 1956)。这些微生物存在于沙层上方的淤泥层中,而该鱼通过舀取一口口底质、咀嚼过滤其中物质,然后将较粗颗粒排出。显然,当底部浮游植物丰富时,它也会食用这些浮游植物(Konings 2015)。由于摄入物质营养价值较低,需要大量进食,因而产生持续不断的废物排放。不少 C. schoutedeni 会拖着长长的粪便丝在水中游动,这与 Cyathopharynx 中常见的现象类似。而 Lestradea 主要以硅藻为食,但正是两者在偏好水深上的差异,使得这两种如此相似的物种能够共存于同一栖息地。

繁殖行为

Cardiopharynx schoutedeni 是一种母系口孵的物种,雄鱼具有强烈的领地性,会构建刮沙式的产卵场。该产卵场呈碟状,边缘隆起不超过3–4厘米(1.2–1.6英寸),在水族箱中其直径通常约为20–25厘米(7.9–9.8英寸)。建造产卵场的活动在早晨最为频繁,白天进行适当维护,而傍晚及夜间活动较低;如果水族箱中有成熟雌鱼存在,雄鱼会整日保持活跃;反之,如果所有雌鱼都已脱离口孵期且产卵迹象不明显,则雄鱼的活动会显著降低。若有成熟雌鱼出现,雄鱼便会通过后体波动(同时背鳍收拢)并前后抖动已变黑的腹鳍,试图引导雌鱼前往其产卵场;若首次尝试不成功,雄鱼会迅速返回,再次尝试。这一动作与来自坦噶尼喀湖另一种羽鳍慈鲷 Aulonocranus dewindti 的雄鱼动作颇为相似。如 Konings 所建议,雄鱼在“挥动”返回产卵场的过程中可能会释放性信息素(Konings 2015),在 Cardiopharynx 中亦然。

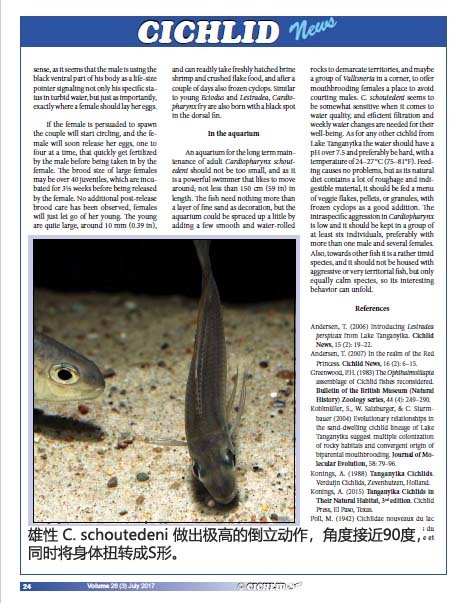

所有与求偶展示相关的活动似乎都在靠近底层的区域进行,通常腹鳍会直接接触基底;这与Cyathopharynx 雄鱼会在产卵场上方盘旋以吸引雌鱼注意形成对比。如果雄鱼成功引诱雌鱼来到其产卵场,它便会以一种相当独特的方式对雌鱼进行求偶:雄鱼交替进行盘绕雌鱼时背鳍竖立与收拢背鳍波动身体,然后做出“倒立”动作,即降低头部及前体,同时抬起后部。我曾报道过 Xenotilapia nigrolabiata(另一种 ectodine 慈鲷)的类似行为(Andersen 2007),但 Cardiopharynx schoutedeni 的这种行为在多个方面有所不同。前者的倒立角度仅为45度且雄鱼头部朝向雌鱼;而后者则将身体抬得更高,有时几乎达到90度,同时雄鱼还将身体扭成S形;其倒立动作并非朝向雌鱼,而是背离雌鱼,从而使雄鱼抬起的后部正好展示给雌鱼看。C. schoutedeni 身上那独特的腹侧黑色着色也因此显得意义非凡,因为雄鱼似乎正利用腹部黑色区域作为一个实物大小的指示器,不仅显示出其在浑浊水中的地位,而且明确指示出雌鱼应在哪个位置产卵。

如果雌鱼被诱导产卵,这对伴侣便会开始一起盘旋,雌鱼很快会一次释放1至4颗卵,卵迅速被雄鱼受精后由雌鱼含入口中。大型雌鱼的一窝可能超过40只幼鱼,这些幼鱼在母体内孵育约3–4周后被释放;未观察到额外的产卵后育幼行为,雌鱼通常会放任幼鱼自行生长。幼鱼体型相当大,约10毫米(0.39英寸),能迅速开始摄食新孵化的盐水丰年虾和碎片饲料,几天后也可食用冷冻桡足类。类似于幼年 Ectodus 和 Lestradea,Cardiopharynx 的幼鱼出生时背鳍上也带有一个黑斑。

在水族箱中的饲养

为了长期饲养成年的 Cardiopharynx schoutedeni,水族箱不宜过小,且由于该鱼游动能力强、喜爱活动,水族箱长度至少应为150厘米(59英寸)。这种鱼只需以一层细沙作装饰,但可适当增添几块光滑、经水流冲刷过的岩石以划定领地,同时在角落放置一丛 Vallisneria(苦草),为口孵雌鱼提供一个避开求偶雄鱼的藏身处。C. schoutedeni 对水质较为敏感,其健康需依赖高效过滤及每周换水。与其他坦噶尼喀湖慈鲷相同,水质 pH 值应保持在7.5以上,最好为硬水,温度维持在24–27°C(75–81°F)左右。在饲喂上没有太大问题,但鉴于其天然饮食含有大量粗纤维和难以消化的物质,建议提供植物性薄片、颗粒或粉末饲料,并辅以冷冻桡足类作为良好补充。该物种种内攻击性较低,宜群养至少六条个体,最好有多条雄鱼和数条雌鱼;此外,它对其他鱼类较为胆怯,不宜与攻击性或极具领地性的鱼类混养,而应与性情平和的物种共处,以便其有趣的行为得以充分展现。

【参考文献】

--Andersen, T. (2006) 《来自坦噶尼喀湖的Lestradea perspicax介绍》. Cichlid News, 15 (2): 19-22.

--Andersen, T. (2007) 《红公主的领域》. Cichlid News, 16 (2): 6-15.

--Greenwood, P.H. (1983) 《对 Ophthalmotilapia 类群慈鲷的重新审视》. Bulletin of the British Museum (Natural History) Zoology series, 44 (4): 249-290.

--Koblmüller, S., W. Salzburger, & C. Sturmbauer (2004) 《坦噶尼喀湖沙栖慈鲷谱系的进化关系提示岩石栖地的多次殖民与双亲口孵的趋同起源》. Journal of Molecular Evolution, 58: 79-96.

--Konings, A. (1988) 《坦噶尼喀湖慈鲷》. Verduijn Cichlids, Zevenhuizen, Holland.

--Konings, A. (2015) 《自然栖息地中的坦噶尼喀湖慈鲷(第三版)》. Cichlid Press, El Paso, Texas.

--Poll, M. (1942) 《刚果博物馆藏坦噶尼喀湖慈鲷新种》. Revue de Zoologie et Bontanique Africaines, 36 (4): 343-360.

--Poll, M. (1956) 《慈鲷科鱼类》. 载于:《坦噶尼喀湖水生生物调查(1946-1947年)科学成果》. 比利时皇家自然科学研究所 3: 1-619.

--Poll, M. (1986) 《坦噶尼喀湖慈鲷分类:族、属与种》. Mémoires de l'Academie Royale de Belgique Classe des Sciences, 45: 1-163.

--Sturmbauer, C. & Meyer, A. (1993) 《东非坦噶尼喀湖特有口孵慈鲷谱系的线粒体系统发育》. Molecular Biology and Evolution, 10 (4): 751-768.

--沪ICP备16038729号-1-- | Powered By DedeCMS