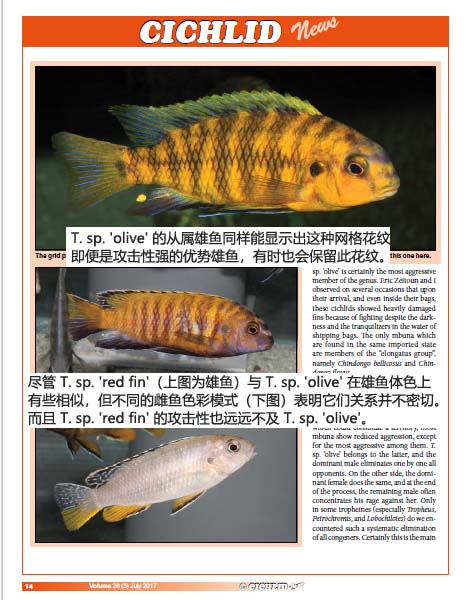

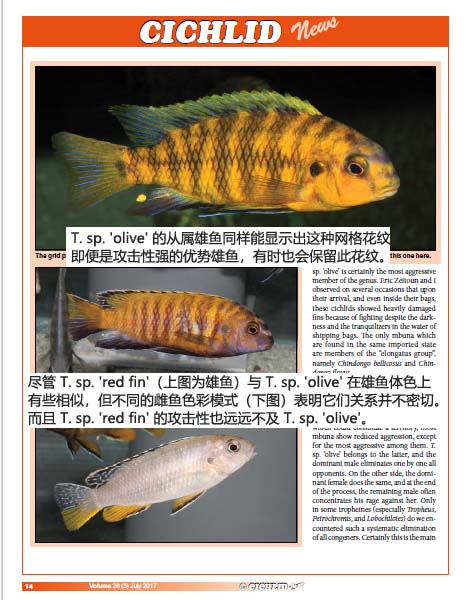

Tropheops sp. 'olive'(黄橄榄蝶) :来自马拉维湖的老虎 Mbuna(2)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2017年第3期) 作者:Patrick Tawil 日期:2025-01-05

|

|

水族箱维护

我一直对行为各异的物种感兴趣,包括那些“难以驾驭”的 mbuna。虽然当时并没有为它们准备一个非常大的水族箱,但我还是决定购入一些,让它们在我的水族箱中接受观察。这个水族箱为它们提供了许多躲避处,并且还饲养了许多其他属的 mbuna,可谓理想之选。该物种在湖的两岸分布都很广,而我的这几条来自坦桑尼亚的 Magunga。我的缸里当时并没有其他 Tropheops 成员,从而降低了种间竞争的风险。我遵循了一个“略微拥挤”饲养的原则,以减轻鱼只之间的攻击性。事实上,在这样持续被同类挑衅的环境里,优势雄鱼反而会放弃对雌鱼的骚扰。通过合理地选择品种(即避免与它们亲缘关系过近或相同属的物种),这样的群养并不会抑制雄鱼的领地行为和求偶展示,但只会让它们将注意力集中在同样体型相近(或稍小)的“直接竞争者”身上。而当雌鱼准备产卵时,雄鱼才会对同种个体表现出可能致命的攻击,需要饲养者密切观察。

同时,为了让新购入的 T. sp. 'olive' 过得“艰难”一点,在它们到来时就直接被放入一个早已被强势 mbuna 雄鱼所统治的缸里。处于食物链顶端的是一条 Pseudotropheus benetos,它与 P. tursiops 关系密切,同属于“拥有藻类花园”的 mbuna 群。在自然环境中,这些鱼能够让自己领地内的藻类长得比其他地方更好,从而独享食物。不过,比起那条 P. benetos 雄鱼,另一条体长约 11 cm 的 Pseudotropheus interruptus 雄鱼才是真正的劲敌——它比“olive tiger”中体型最大的个体还要大将近 2 cm。

尽管 P. interruptus 并非与 Tropheops 直接相关,但它(包括与之密切相关的 P. johannii)经常会与 Tropheops 形成竞争,因为它们之间有许多相似之处。其实,P. johannii 和 P. interruptus 与曾经长期归属的 Melanochromis 属相比,更接近 Tropheops。我曾多次观察到 P. interruptus 与一些雌鱼体色偏黄色的 Tropheops 种(例如 T. sp. 'chilumba')发生杂交。考虑到 T. sp. 'olive' 与本属其他成员的差异(尤其雌鱼体色模式差别巨大),我当时并不担心杂交的风险。事实证明也的确如此——T. sp. 'olive' 的雌鱼只会被它们“合法”的雄鱼追求,尽管 P. interruptus 雄鱼经常通过攻击正要产卵的配对而干扰它们的繁殖。

在饲养 mbuna 时,我与许多饲养者的做法不同,并不会刻意凑成“一夫多妻”式的后宫。除了进口商不一定能提供远多于雄鱼数量的雌鱼之外,这种性别比例也只有在注重高产繁殖时才有意义,而且并不能让人看到该物种在自然环境中的行为精髓。事实上,mbuna 最吸引人的地方正在于观察雄鱼之间的竞争:它们在颜色和求偶展示方面互相比拼,以吸引雌鱼。当缸里的性别比例适当,尤其是水族箱足够长,让雄鱼们能各占一方时,往往能同时看到不止一条优势雄鱼。然而对于 T. sp. 'olive' 而言,这种做法却很冒险。最终,体型偏小的那条雄鱼一直被压制,没有被暴力杀死,但逐渐消瘦并死去。雌鱼们也遭遇了同样的结局,到最后只剩下一对(一雄一雌)。

我有些担心剩下那条雌鱼略显消瘦的腹部(可能是过度紧迫导致),但我很快发现,哪怕是主缸里的优势雄鱼——虽然食量惊人(对 mbuna 而言并不奇怪)——也依然会出现空瘪的腹部。而大多数 mbuna 在生长减缓后都会明显“发胖”,所以这种情况比较罕见。尽管看上去有些“瘦”,我的这几条鱼依然以较常见的 mbuna 繁殖频率定期产卵。而当它们年纪渐长(大约在性成熟后两年),产卵频率开始下降——尽管 mbuna 的寿命一般可达十年左右。它们仍会产卵,但频率较低,这一点与其他 haplochromine 类群相似,而 tropheines(如 Tropheus、Petrochromis)因寿命更长,在生殖周期上又有所不同。T. sp. 'olive' 每次产下 20~30 条左右的幼鱼,数量中等,但这些幼鱼非常出众:首先,它们身上就带有颇为漂亮的“虎斑”条纹;其次,刚几周大的小雄鱼就能很早地显露出明显的体色。

生态与行为

后来,随着那条优势的 P. benetos 雄鱼过世,以及 T. sp. 'olive' 雄鱼渐渐长到与 P. interruptus 雄鱼相当的体型,“olive tiger”逐渐在水族箱中占据了主导地位。它的对手已年迈,对“老大”地位的防御意愿降低。令人惊讶的是,这条 Tropheops 雄鱼对 P. interruptus 雄鱼还算容忍,从不追到缸底或岩架里的藏身处去攻击它。我由此注意到一个此前在商家裸缸里也能观察到的现象——但当时我还以为那是因为没有布景的缘故:T. sp. 'olive' 雄鱼未必去守一处洞穴,它更喜欢在基底上方较高的位置巡游,对四周游动的 mbuna 进行骚扰。一方面,这种骚扰似乎没完没了,而大多数 mbuna 在确定对方不是直接竞争者后会懒得理睬;另一方面,这条“olive tiger”雄鱼却很少会特地冲进任何躲避处追击某条鱼。这与其他高度领地化的 mbuna(雄鱼往往要彻底清空领地核心,尤其是那些藏身处,而对水体上层并不十分在意)的行为明显不同。

如果能将这一物种与 Tropheops 属中同样领地性极强的 T. microstoma 等进行对比研究,想必会颇具价值。根据 Ribbink 等(1983)的研究,T. sp. 'olive' 生活在较浅的岩石区(2-5 米深度),那里有中型到大型的岩石或巨石。雄鱼非常认真地守卫领地(Konings,2007 也指出过),以至于该属中少见的“藻类花园”现象也会出现。结合我在水族箱中的观察,我推测这种鱼并不会紧贴着基底或岩石缝隙活动,而是更偏向在基底上方巡逻、驱赶入侵者。

顺便一提,这个物种的尾鳍形状似乎也与更为活跃的游泳方式有关。事实上,大多数 mbuna 的尾鳍都比较短,边缘呈圆形,中间略微凹陷,这在崎岖的岩石栖息地里能够快速转向。而 T. sp. 'olive' 的尾鳍则更呈叉形,端部比同属其他物种更尖锐。截形尾鳍更适合于岩石环境中快速变向,而叉形尾鳍则有利于迅捷游动,常见于更偏向远离岩石的“半远洋型”鱼种。不出所料,在 mbuna 中,尾鳍最为叉形的物种正是那些对岩石环境依赖程度相对较低的种群,例如 Pseudotropheus elegans 群(也就是“acei”类型)。如果能在野外观测到这种相对“半远洋化”的泳姿,那么对于这样一条高度领地化的 mbuna 来说,必然是非常有趣的一个反差。

参考文献

--Konings, A. 2007. 《马拉维慈鲷的自然栖息地(第 4 版)》。《慈鲷资讯》, 德克萨斯州埃尔帕索。

--Konings, A. 2016. 《马拉维慈鲷的自然栖息地(第 5 版)》。《慈鲷资讯》,德克萨斯州埃尔帕索。

--Ribbink, A.J., B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. 《马拉维湖岩石栖息地慈鲷的初步调查》。《南非动物学杂志》,18(3): 149-310.

--Spreinat, A. 1995. 《来自坦桑尼亚的马拉维湖慈鲷》。《维多利亚慈鲷》, Zevenhuizen, 荷兰.

|

|