令人困惑的 Julidochromis(2)

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2018年第1期) 作者:Ad Konings 日期:2025-01-05

|

|

另一种体型较大的 Julie

最近描述了一种新的 Julidochromis,即 J. marksmithi(Burgess, 2014),但其模式产地不明:它是从水族贸易得来的,据称采自坦桑尼亚 Kipili 附近的 Kerenge岛。区别它与 J. regani 的特征是,体侧下半部没有深色条纹,而与 J. ornatus 区别的特征则是背鳍基部的黑带长度:J. ornatus 的黑带沿整个背鳍延伸,而 J. marksmithi 的黑带仅限于前半部分。据报道,该物种分布于 Kipili 附近的岛屿与 Cape Mpimbwe。

当然,若只描述某个特定形态,并将之与最相近物种的正模进行对比,或许能简单地将其界定为新物种。但若考虑到该新种模式产地与已知物种分布区之间所有的 Julidochromis 种群,就会发现事情并不那么简单。

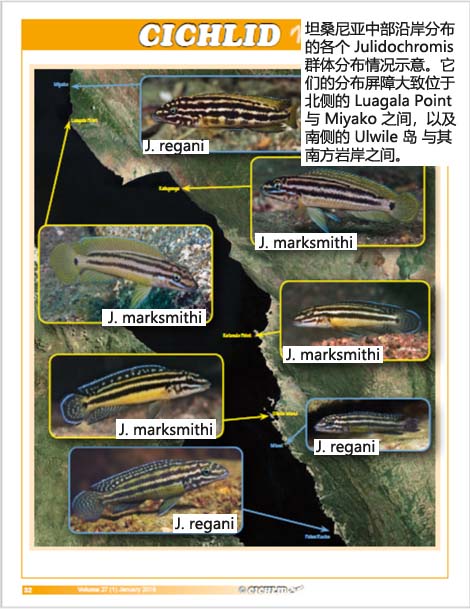

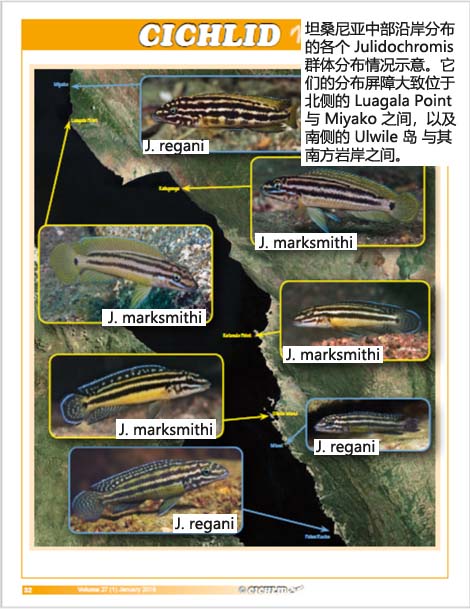

自该物种被正式描述后,我连续三次前往 Kipili 以南、Cape Mpimbwe 以北的区域,尽可能考察那里的 J. regani 群体,以厘清 J. marksmithi 与 J. regani 的关系。起初我抱着怀疑态度,认为这只不过是 J. regani 的一个地理变种;但随着我在 Wampembe 和 Kipili 之间造访更多地点,发现那一带的 J. regani 群体在体色图案上变化并不大。在距离 Ulwile 岛南方约 3 公里(约 2 英里)的 File Village,J. regani 的花纹与 Fulwe Rocks 及 Wampembe 和 File 之间的其他群体类似。然而在 Ulwile 岛却存在黄色的 J. marksmithi,这表明 Ulwile 岛南端岩石突出点与大陆最近的岩岸间大约 1.2 公里(约 0.75 英里)的距离,足以形成地理屏障,阻隔了 Julidochromis 的分布。

在 Cape Mpimbwe 以北,我发现有许多 Julidochromis 群体,体侧下半部没有黑带,背鳍基部的黑带也不完整——正是此前鉴定 J. marksmithi 的关键特征。虽然这些群体都不像 Kipili 群岛的那般黄色,但我认为它们也应属于该物种的范畴。该物种在北侧的分布边界再次表现出某种障碍的迹象:分界处两侧的 Julidochromis 看起来就很不一样。J. marksmithi 的最北分布大约在 Mahale 岸边的 Luagala Point 以北 5 公里处。再往北,岸线主要是沙质沼泽地带,至少有四条常年不断流的河流注入湖中(其中规模最大的为 Lubulungu河),这使得最近的岩石栖息地要到 Luagala Point 再往北约 13 公里(8 英里)的 Miyako Point 才出现。在 Miyako,Julidochromis 体侧有明显的下方暗带,明显不同于 J. marksmithi;不过这一种群究竟属于 J. regani,还是体色较浅的 J. marlieri,仍存在争议。

Miyako 以北的种群——我在 Pasagulu Point、Karilani 岛、Bulu Point 和 Kitumbi Point 见到的——似乎都介于 J. regani 与 J. marlieri 之间;更北的 Magambo 区域则比较容易归为 J. marlieri,因为其竖纹特征更明显。在岩石更为稀疏的 Miyako,大部分 Julidochromis 的第四条(即下半部)斑纹是断断续续的;但在 Karilani 岛,这条斑纹在岩石密集地带栖息的个体身上会相对完整些。在 Karilani 岛 一带,有些鱼以黄色为基色,背上有三条完整的横带,第四条则分成 5-6 个段落;可与此同时,同一地点也能发现外形堪称 J. marlieri 的花纹。只不过所有这些不同形态的鱼,它们的背鳍除了一条非常狭窄的次边缘黑条外,都没有其他深色斑纹。在 Magambo,那里的 Julidochromis 背鳍颜色很深,体侧有(不完全的)竖纹,我将其视作 J. marlieri。

Miyako 到 Magambo 之间的这些种群,再次证明了 J. regani 与 J. marlieri 之间的边界非常模糊。如果未来的分子遗传学研究进一步表明,J. marlieri 其实更恰当的身份是 J. regani 的地理变异型,我丝毫不会惊讶;也就是说,前者只是后者的次异名而已。

参考文献

--Awata, S., H. Takeuchi, & M. Kohda. 2005. 《体型对 Julidochromis transcriptus 交配系统和父母角色的影响:初步实验室实验》。《动物学报》,24(2): 125-132.

--Burgess,W. 2014。《Julidochromis marksmithi,一个来自坦噶尼喀湖坦桑尼亚湖岸的Julidochromis新品种》。Tanganika Magazyn, 15: 40-49.

--Kohda, M., D. Heg, Y. Makino, T. Takeyama, J-Y Shibata, K. Watanabe, H. Munehara, M. Hori, & A. Awata. 2009. 《生活中的楔子:雌性在合作性一雌多雄中对父系的控制》。《美国国家博物馆学报》,276(1676): 4207-4214.

--Konings, A. 1998. 《自然栖息地中的坦噶尼喀慈鲷》。慈鲷出版社,埃尔帕索,德克萨斯州。

--Konings,A. 2015. 《自然栖息地中的坦噶尼喀慈鲷》,第三版。慈鲷出版社,埃尔帕索,德克萨斯州。

--Tawil,P. 2013年。《Julidochromis ornatus 及其矮种近亲》。《慈鲷资讯》,22(3): 17-24.

|

|