维多利亚湖的食螺型 Platytaeniodus 是单型属吗?也许不是

来源:摘自《CICHLIDS NEWS》(2019年第3期) 作者:Greg Steeves 日期:2025-02-04

|

|

(翻译:ChatGPT-4o)

对于维多利亚湖的慈鲷,不管是鱼类学家还是饲养 Haplochromine 的爱好者,都喜欢就它们的命名展开争论。看似一个容易解决的话题,实际上却并不简单。很多人引用了 P. H. Greenwood 的系列研究成果,收录在其著作《The Haplochromine Fishes of the East African Lakes》中,这本著作力图将数以百计的慈鲷编入一个准确的属与种系统。也有不少人对他的研究不以为然,而倾向于使用“Haplochromis”这一统称来指代那些尚未通过现代手段描述的所有鱼。双方都有各自的理由。没错,尤其是遗传学等当代研究手段,确实在厘清众多动物的演化关系方面起到了至关重要的作用。因而,近些年基于现代研究方法所作的正式描述普遍得到大家认可。而矛盾之处在于,尚有数以百计的 Haplochromine 慈鲷并未在过去 30 年内得到任何新的正式描述。Greenwood 主要依靠测量数据、体型、肠道内容以及一些显著特征来区分他所研究的各种鱼。总的来说,他的研究成果在今天依然相当准确,也为后续的深入研究提供了良好基础。当然,这些描述也并非完美——可他所创立的许多属在今天依旧被不少人所沿用。

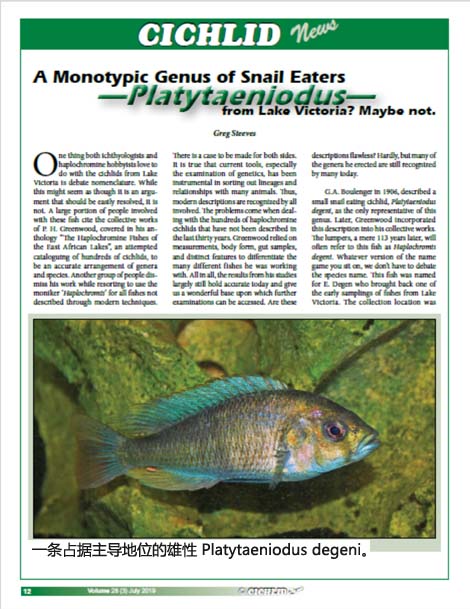

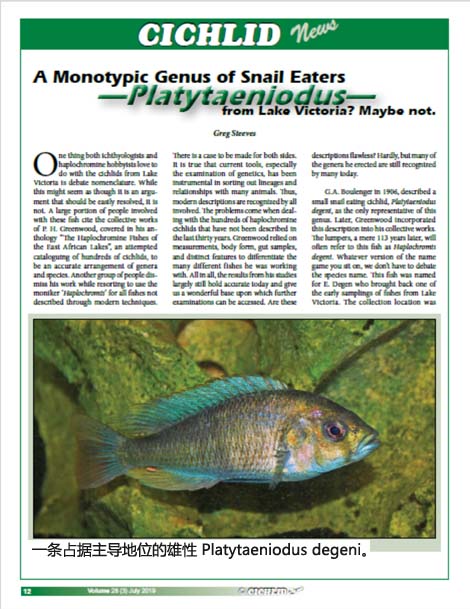

G. A. Boulenger 曾于 1906 年描述过一种小型吃螺型慈鲷 Platytaeniodus degeni(德根尼红尾),它也是这个属当时唯一的代表。后来 Greenwood 把这一描述纳入了他的合集中。而一百多年后的今天,那些倾向“合并论”的学者,通常会把这条鱼称作 Haplochromis degeni。无论你支持哪种叫法,至少物种名本身是没有争议的;该鱼以 E. Degen 命名,因后者是最早把维多利亚湖鱼类样本带回的人之一。其采集地标注为 Bunjako,很可能是乌干达水域的 Bunjako 岛。1906 年后,Pellegrin 在 1911 年也检查过 C. Alluaud 于 Port Florence(现今肯尼亚的 Kisumu)采集的鱼。到 60 年后 Greenwood 再次审视这些鱼时,就已将 Pellegrin 在 1913 年描述的 Astatotilapia jeanneli 视为 P. degeni(德根尼红尾)的同物异名。我们对该物种在维多利亚湖历史上的具体分布仍不够了解。有一点可以确认:30 多年前,Haplochromis生态研究小组(HEST)在 Mwanza Gulf 捕获了一批 P. degeni(德根尼红尾),随后活鱼被送往“维多利亚湖物种生存计划基地(LV-SSP)",后代一直在水族箱里繁衍至今。考虑到 Mwanza Gulf 在湖的南部,而 Bunjako 岛位于北部,可以推测这种鱼或曾经广泛分布在湖区各处。如今在维多利亚湖中已被视为可能灭绝,水族圈中现存 P. degeni(德根尼红尾)基本都来自 Mwanza Gulf 这批采集。我们不由得想:该鱼在分布范围如此之广的区域里是否有不同的形态或地方变异?有无在尚未调查到的地点活下来?又或者它真的在野外彻底灭绝了?

Boulenger 对 P. degeni(德根尼红尾)的描述极为简短:对该属只用了一段话,对该种又是一段话。他提到,该鱼上下颌排列了若干“细小圆锥形牙齿”。圆锥形理论上应是尖的,但尚不清楚他是否指的都是单尖牙。Greenwood 后来对这个物种做了重检,指出颌的结构与牙齿的类型是识别的关键。他观察到,外排牙齿中既有纤细的单尖牙,也有不等双尖牙,而内排牙齿则有更小的单尖牙和三尖牙。这一牙列分布在一个特化的马蹄形下颌结构上。下颌大约有 7-8 排牙齿,末端外翻,如同张开马蹄的两翼。而 Boulenger 仅有 1 条样本可供观察;Greenwood 则在大英自然史博物馆(BMNH)看到 36 条样本(由 EAFRO 采集),并认定 Pellegrin 于 1913 年所述的 Astatotilapia jeanneli 与 P. degeni(德根尼红尾)实为同物种。

除了牙齿与颌结构外,Platytaeniodus 在其他特征上也与其他“吃螺”类群相似。它那圆润、凸起的头部轮廓,与另一群吃螺的慈鲷属(Ptyochromis)类似。体型则是该湖许多 Haplochromine 所表现出的侧扁、流线型,体长 80 毫米(约 3.15 英寸)到 150 毫米(5.9 英寸)不等,雄鱼通常比雌鱼稍大。

两个物种?

在肯尼亚与坦桑尼亚交界处,有两条河流——Migori 河和 Gucha 河——汇合后流入维多利亚湖。这一带还生活着另一种漂亮的 Haplochromine,被称为“Red Tail Sheller”。据说它大约在 1990 年左右由 Paul Stackley(师从于许多 Haplochromine 爱好者都非常敬重的 Dr. Les Kaufman)所采集。从颌结构、牙齿到体态,这条鱼和 P. degeni(德根尼红尾)几乎毫无差别,因此我一直将它视为 Platytaeniodus 的一员。因它并未有正式描述,我惯用的称呼是 Platytaeniodus sp. 'red tail sheller'(红尾剥壳机)。然而,它真的算是一个新种吗?我的想法是,它要么是个新物种,要么与 P. degeni(德根尼红尾)只是不同地方的变种。

外形上,P. degeni(德根尼红尾)与 P. sp. 'red tail sheller'(红尾剥壳机)颇为相似,尤其是雌鱼几乎可说一模一样:体侧有一条细长的黑色横纹。横纹以上是橄榄绿色,横纹以下则接近白色。背鳍下方另有一条较细、时断时续的横线。体侧隐约还能看到数条不太明显的竖纹。各鳍普遍无色,仅在背鳍后半段偶见一条极细的红边,尾鳍边缘也时见微红。

雄鱼同样大体一致,但会出现两种截然不同的颜色相:

--放松状态:竖纹与雌鱼一样明显,体侧两条平行的水平带,外加大约 7-9 条竖纹。背鳍呈淡蓝色带有红边,臀鳍呈蓝、红、白交织,尾鳍则是红色。有时能见到尾鳍上具蓝色鳍条,而在更具优势地位的雄鱼中,尾鳍则彻底变红。“Red Tail Sheller” 之名也由此而来。

--支配状态(繁殖期):雄鱼会发生更令人惊艳的色变。这里,我发现 P. degeni(德根尼红尾)与“Red Tail Sheller”还是略有差别,但不确定这是否只是个体差异,还是二者确系不同物种,又或者仅仅是不同产地的现象。

P. degeni(德根尼红尾)的优势雄鱼在繁殖状态时,身体整体是橄榄绿色,下颚到臀鳍基部呈现蓝绿色光泽,背鳍基底和尾鳍基部也带有这种绚丽的蓝色。腹鳍呈黑色,胸鳍透明。P. sp. 'red tail sheller'(红尾剥壳机)同样分布着类似的色块,但其主色调偏深蓝,而非橄榄绿。

|

|